Résumé : l’entrepreneuriat est en crise, mais des solutions existent

Le nombre de défaillances d’entreprises s’élève à 67 830 en 2024, une hausse de 128% en comparaison du nombre historiquement bas de fermetures en 2021. Derrière ces chiffres se cachent :

- Des emplois détruits et des territoires fragilisés,

- Un climat de méfiance qui freine l’investissement et l’innovation,

- Une pression fiscale et administrative excessive par rapport aux voisins européens,

- Une détresse psychologique croissante chez les entrepreneurs.

Pourquoi cet effondrement ?

L’évolution alarmante de cette situation résulte d’une combinaison de facteurs, dont voici les principaux :

- Le système fiscal inadapté couplé à une administration complexe freine la création et complique la gestion d’entreprise

- L’accès au financement est de plus en plus difficile, avec des refus de prêts en hausse

- Le manque de soutien laisse de nombreux entrepreneurs isolés face aux difficultés

- La France souffre d’une perte globale d’attractivité économique face à certains de ses voisins

Des solutions sont pourtant à portée de main

La France doit s’inspirer de modèles ayant réussi à alléger la charge des entrepreneurs et à relancer leur dynamique :

- Simplification administrative : réduire les délais et alléger les procédures pour créer et gérer une entreprise

- Réforme fiscale : trouver un modèle plus équilibré qui permet de faire baisser les charges supportées par les entreprises

- Nouveaux financements : encourager le crowdfunding et les investissements privés

- Accompagnement : proposer un vrai soutien psychologique et des formations pour aider les entrepreneurs à se lancer et gérer des situations parfois complexes

La France doit agir maintenant pour transformer la crise en opportunité et redevenir un pays où entreprendre rime avec succès.

Records de faillites en 2024 : l’entrepreneuriat français en péril ?

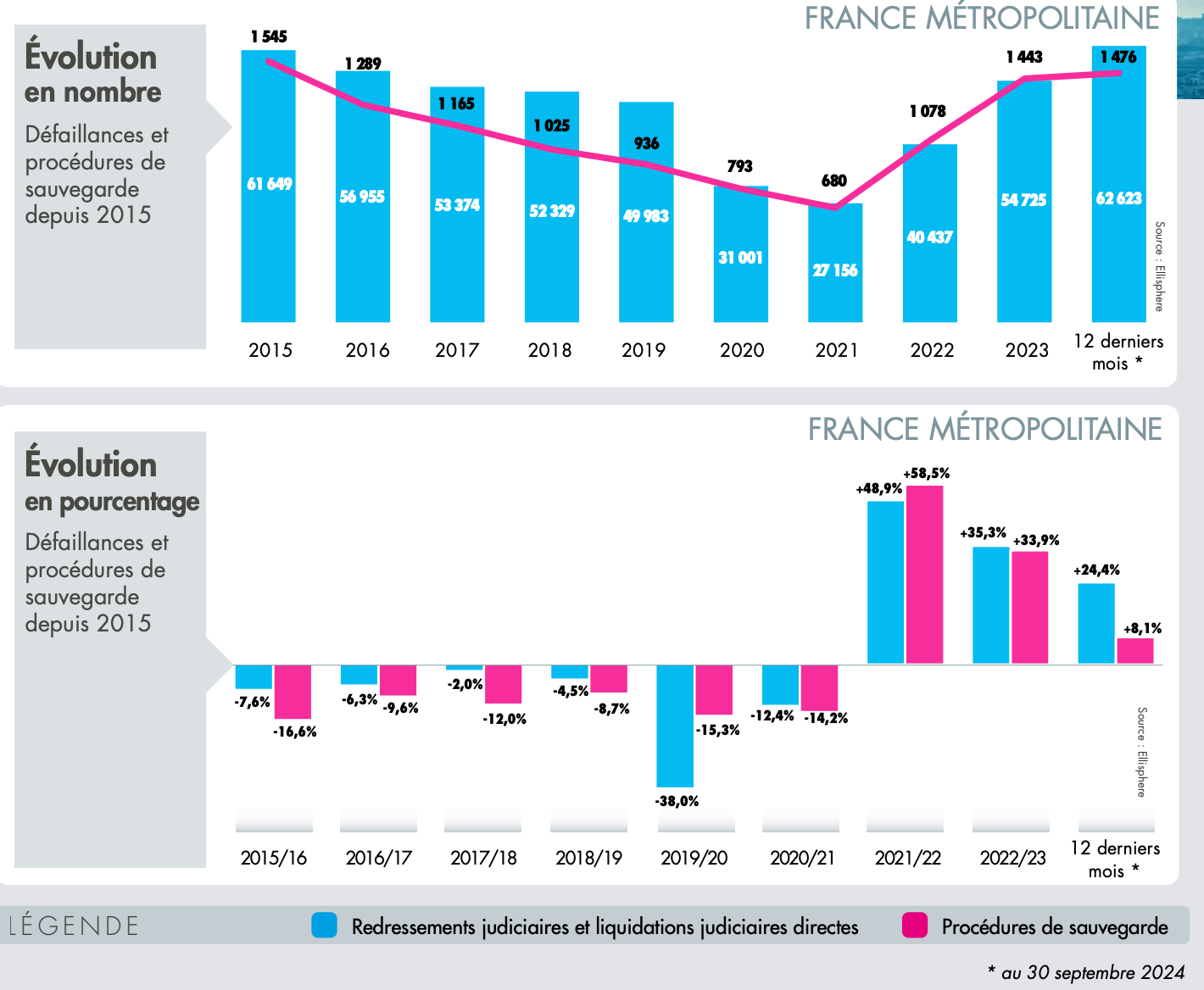

La France a vu son nombre de défaillances d’entreprises bondir de 28 480 en 2021 à 67 830 en 2024, un chiffre largement supérieur à ceux d’avant crise. Au vu de cette évolution, il est évident que l’écosystème entrepreneurial français traverse une période de turbulence qui laisse entrevoir les failles structurelles de son système et qui remet en question la capacité du gouvernement français à soutenir efficacement les entrepreneurs dans ce moment charnière.

Une explosion de faillites : Que cache cette tendance alarmante ?

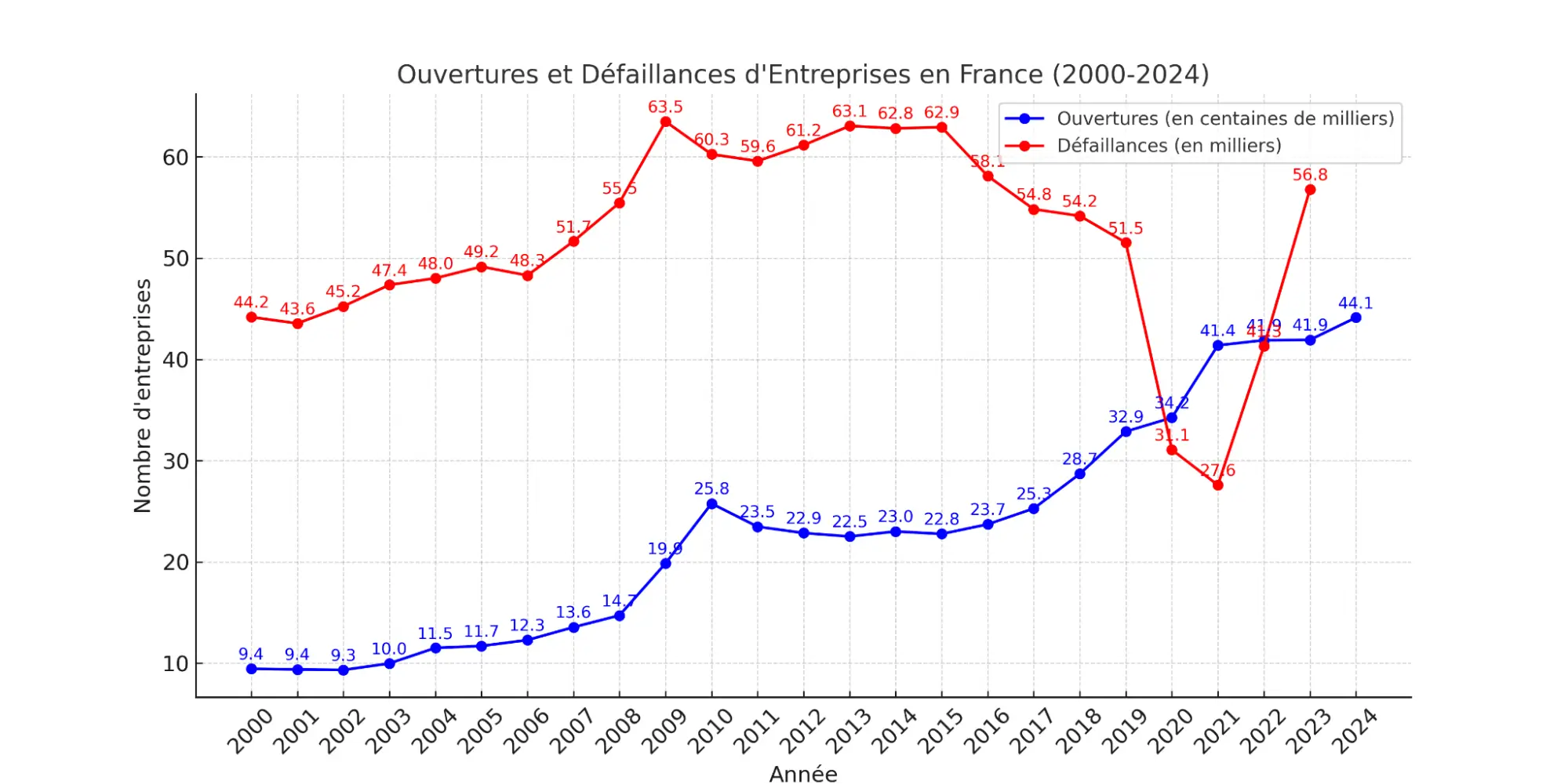

Pour comprendre cette tendance alarmante, il est nécessaire de bien analyser l’évolution des créations d’entreprise en France au cours des années. À partir de 2003, l’écosystème entrepreneurial français a connu un boom considérable, passant de moins de 100 000 créations d’entreprises à près de 300 000 créations en 2024.

La période pré-Covid, de 2015 à 2021, a été marquée par une baisse progressive des défaillances et un essor de nouvelles entreprises florissantes. Malgré cette dynamique positive, la pérennité des structures n’est pas assurée pour autant : environ 4 entreprises sur 10 ferment leurs portes avant d’avoir fêté leurs 5 ans d’existence.

| Année | Défaillances | Analyse |

|---|---|---|

| 2015 | 63 447 | Début d’une tendance baissière des défaillances |

| 2016-2020 | Baisse de la tendance | Diminution progressive des défaillances grâce à une économie stable |

| 2021 | 28 480 | Niveau historiquement bas, dû aux aides massives durant la pandémie |

| 2022 | 42 631 | Rebond marqué après l’arrêt progressif des aides |

| 2023 | 57 987 | Augmentation de 35,3% par rapport à 2022 |

| 2024 | 67 830 | Hausse de +24,4% sur les 12 derniers mois, dépassant les niveaux d’avant-crise sanitaire |

Entreprendre en France : un parcours du combattant ?

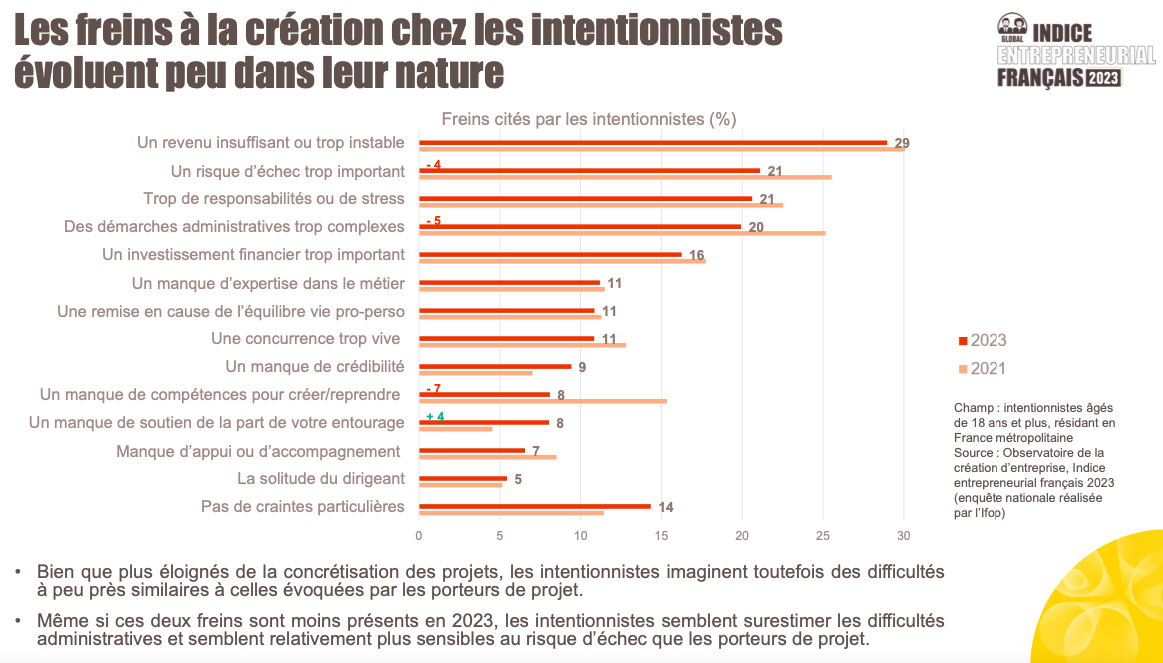

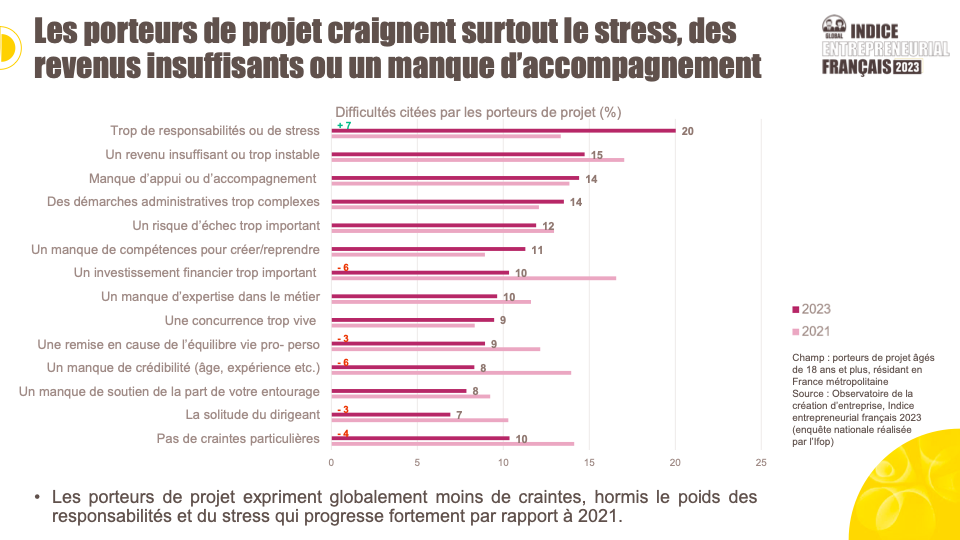

Mis à part le nombre alarmant de défaillances d’entreprises au cours de ces dernières années, c’est l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial français qui semble aujourd’hui remis en question. Les entrepreneurs se retrouvent confrontés à des obstacles structurels et conjoncturels qui contrastent fortement avec la période de croissance et de prospérité économique pas si lointaine.

Face à cette période d’instabilité, les entrepreneurs sont contraints de repenser leurs motivations et leur rapport au risque.

Entreprendre en 2024 : passion ou survie ?

Aujourd’hui, les motivations entrepreneuriales sont plus complexes qu’auparavant. Les créateurs d’entreprises ont fait évoluer leurs principes et leurs valeurs entre quête de sens et pragmatisme économique. Les raisons qui donnent envie aux français d’entreprendre sont définies par le climat économique actuel qui se veut plus incertain qu’avant et de plus en plus exigeant.

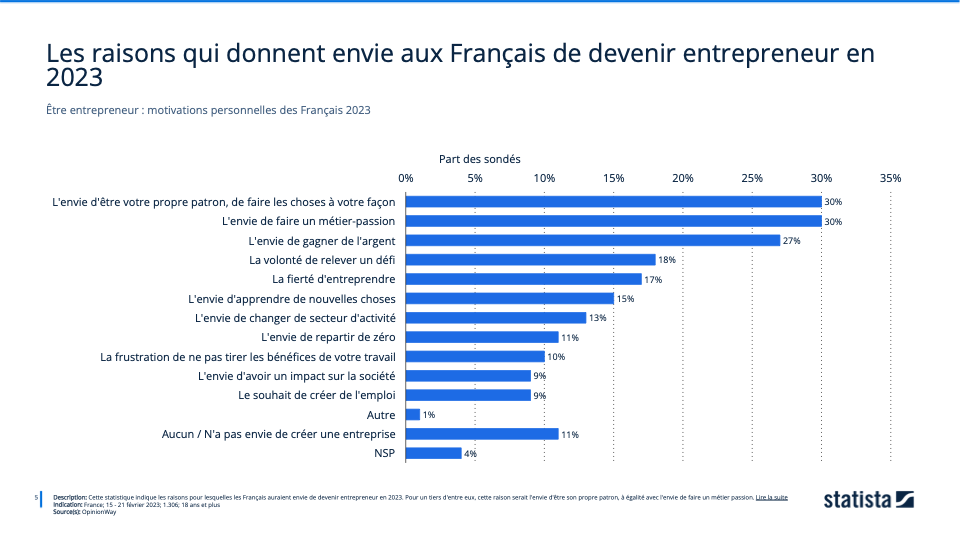

On remarque que les motivations entrepreneuriales en France ont considérablement évolué, et ce dans un court laps de temps. En 2018, le désir d’entreprendre constituait la principale source de motivation pour 50% des entrepreneurs français, alors qu’en 2023 cela n’en concerne plus que 30%.

Désormais, les motivations sont tournées vers une lecture réaliste et rationnelle de l’entrepreneuriat, s’articulant néanmoins toujours autour de certains axes majeurs :

- La poursuite d’une passion (30%)

- Devenir son propre patron (30%)

- Les perspectives de gains financiers (27%)

La seule quête de gain financier ne semble plus être la principale motivation qui pousse les indépendants à se lancer. Par contre, on peut souligner que la recherche de liberté (financière, temporelle, géographique) continue d’attirer de nombreux Français vers l’entrepreneuriat.

Cependant, dans les faits, il existe un décalage notable entre ces prétentions et la réalité. Une fois lancés, de nombreux entrepreneurs croyant vivre un rêve éveillé se trouvent confrontés aux exigences de leurs entreprises. La réalité les rattrape alors, cela se traduisant par une mobilité restreinte et des ressources financières souvent inférieures à leurs attentes.

Une évolution préoccupante du climat entrepreneurial

Il est clair que le nombre de créations d’entreprises stagne depuis 2021, là où le nombre de défaillances ne fait qu’augmenter. Dans le même temps, le nombre d’investisseurs potentiels ne cesse de diminuer. Cette tendance donne l’impression qu’un climat de défiance commence à s’installer au sein de la communauté entrepreneuriale.

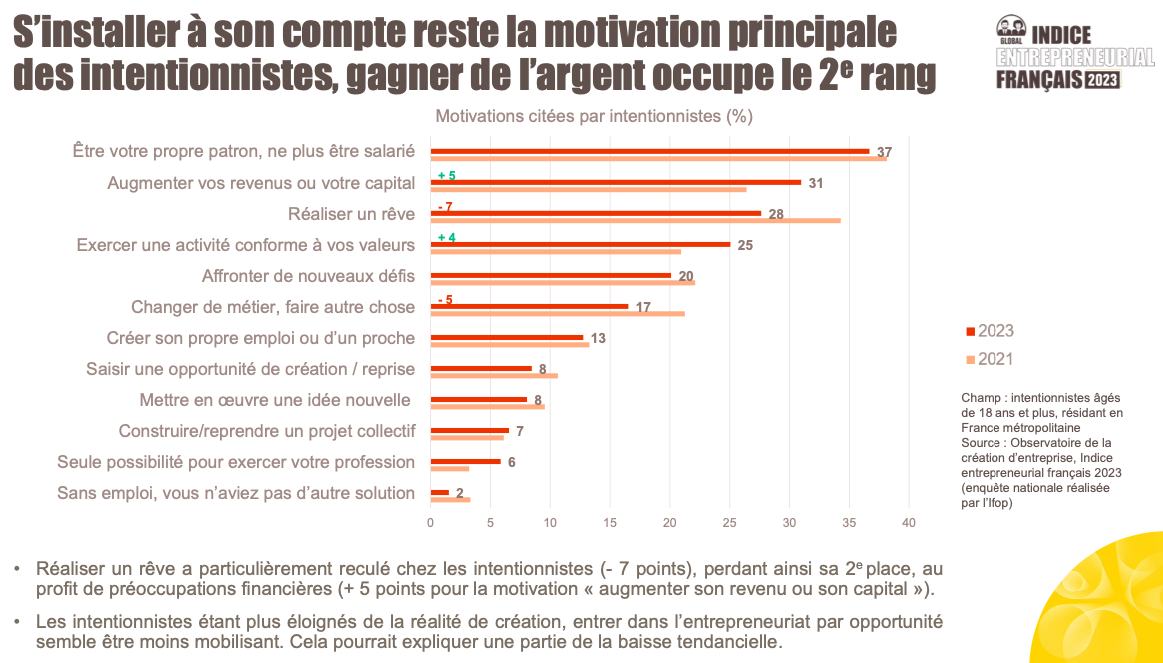

Les motivations entrepreneuriales changent drastiquement : la part de ceux qui mettent leur préoccupation financière au premier plan gagne du terrain (+5 points), là où la part des investisseurs potentiels souhaitant “réaliser un rêve” n’est plus aussi prévalente (-7 points). Cette mercantilisation des ambitions entrepreneuriales laisse entrevoir une approche plus pragmatique et moins passionnée, où l’on privilégie l’appât du gain plutôt que la réalisation d’un idéal.

La quête de stabilité financière prenant le dessus sur la volonté d’innover, c’est naturellement que l’on observe une baisse des investissements dans l’innovation et des levées de fonds. Face à l’incertitude économique, le climat est désormais à la prudence car même les entrepreneurs les plus expérimentés hésitent à investir et à prendre des risques.

On retrouve cette tendance à la précaution chez les porteurs de projets notamment, dont les motivations évoluent dans le sens d’activité “conformes à leurs valeurs” (+4 points), au détriment de la prise de risque et de l’innovation.

Concurrence européenne : la France en retard sur ses voisins ?

Dans un marché unique où la compétitivité fiscale s’intensifie, la France se distingue par un modèle de prélèvements qui pénalise directement ses entrepreneurs, créant un désavantage structurel face à des voisins européens qui ont su répartir plus équitablement le financement de leur protection sociale.

Modèles fiscaux européens : des approches radicalement différentes

Les données précises de l’OCDE sur la fiscalité européenne révèlent des différences structurelles majeures entre les modèles nationaux. La France se distingue avec une pression fiscale particulièrement élevée, atteignant 45,15% du PIB (2021), soit une des plus fortes en Europe.

| Pays | France | Danemark | Allemagne | Espagne | Estonie |

|---|---|---|---|---|---|

| Impôt sur les biens et Services (% PIB) | 12,24 | 13,92 | 10,52 | 10,50 | 13,37 |

| Impôt sur le revenu (% PIB) | 9,476 | 24,488 | 10,517 | 8,753 | 6,852 |

| Cotisations sociales (% PIB) | 14,803 | 0,062 | 14,879 | 13,655 | 11,613 |

| Impôt sur les salaires (% PIB) | 1,837 | 0,264 | |||

| Impôt sur le patrimoine (% PIB) | 3,823 | 1,881 | 1,243 | 2,732 | 0,188 |

| Impôt sur le bénéfice des entreprises (% PIB) | 2,533 | 3,739 | 2,350 | 2,696 | 1,530 |

| Pression fiscale totale (% PIB) | 45,15 | 46,88 | 39,51 | 38,35 | 33,52 |

| Impôt sur le bénéfice des entreprises (% bénéfice imposable) | 25,8 | 22 | 29,8 | 25 | 20 |

| Charges salariales (% salaire brut) | 22 | 0 – 12 | 21 | 6,35 | 1,6 |

| Charges patronales (% salaire brut) | 25 – 42 | 0 – 10 | 19,5 | 29 – 33 | 33 |

Le cas du Danemark est particulièrement instructif. Sa pression fiscale totale (46,88% du PIB) est comparable à celle de la France, mais sa structure est radicalement différente :

- Les cotisations sociales ne représentent que 0,06% du PIB danois (contre 14,80% en France)

- L’impôt sur le revenu atteint 24,49% du PIB (contre seulement 9,48% en France)

- Les employeurs danois ne paient que 38€ par mois en cotisations sociales par salarié

Contrairement à la France, où les charges patronales oscillent entre 25 et 42% du salaire brut et où les charges salariales atteignent 22%, les employeurs et salariés danois bénéficient d’un taux de prélèvements patronaux et salariaux biens inférieurs, ne dépassant pas 0-10% et 0-12% respectivement.

Décomposer les éléments qui constituent les recettes fiscales des pays membres de l’union européenne nous permet de voir que le système danois est principalement financé au travers de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les biens et services (respectivement 24,49% et 13,92% du PIB), plutôt que par des cotisations prélevées sur les entreprises.

Cette stratégie permet au Danemark de continuer de fournir à ses habitants un service social de qualité tout en réduisant la charge directe supportée par les employeurs. Ainsi, les danois profitent d’un pouvoir d’achat réel plus élevé qu’en France (3111 € vs 2277€ en France).

La France : championne des prélèvements sur les entreprises ?

Par rapport aux autres pays européens, la France présente un modèle cumulant handicaps administratifs et fiscaux qui pèsent sur l’entrepreneuriat. Cette situation nous pousse à nous demander si le modèle de financement en France est toujours adapté pour rivaliser avec d’autres pays dans un contexte de compétition économique européenne et mondiale.

Les données nous informent d’une situation pour le moins préoccupante :

- Charge fiscale parmi les plus élevées de l’UE : 45,15% du PIB

- Structure déséquilibrée des prélèvements :

- 14,80% du PIB en cotisations sociales (parmi les plus élevées d’Europe)

- 1,84% du PIB en impôt spécifique sur les salaires (absent dans la plupart des pays)

- 3,82% du PIB en impôts sur le patrimoine (contre 1,24% en Allemagne)

- Financement du modèle social principalement par les entreprises

- La France est le 1er pays européen en ce qui concerne les dépenses de protection sociale : 33,3% du PIB, soit 834 milliards € par an

Un fardeau qui pèse sur la survie des entreprises

Le tableau ci-dessus illustre parfaitement les différences de structures de prélèvements entre la France et ses homologues européens, et nous permet de mieux cerner les raisons qui poussent tant d’entrepreneurs à jeter l’éponge.

Impact concret sur les entreprises :

- TPE / PME en déficit de compétitivité face à leurs homologues européens.

- Prévisions d’augmentation des faillites : +25% en France (vs +12% en Allemagne)

- Coût du travail atteignant 44,1€/h en France contre seulement 25,8€/h en Espagne

Face à ces contraintes, de nombreux entrepreneurs français songent à s’expatrier, et il existe des alternatives au sein du paysage européen :

- La pression fiscale de l’Allemagne (39,51% du PIB) et sa meilleure répartition des charges présente un environnement stable et propice au développement des PME.

- L’Espagne offre un système de soutien plus accessible aux jeunes entreprises.

- L’Estonie dispose d’un système fiscal simplifié et permet de créer des entreprises dans un délai de 24 heures grâce à son administration digitalisée.

Ce constat nous pousse à nous demander : la France est-elle victime de son modèle de financement ? Les entrepreneurs doivent s’interroger sur la pertinence de continuer à utiliser un modèle dont le poids du financement social repose grandement sur les entreprises, quand il existe des alternatives plus équilibrées qui ont fait leurs preuves.

Crise entrepreneuriale : Quand les faillites menacent toute la France

Derrière chaque faillite d’entreprise se cache un coup dur à encaisser pour l’économie locale : emplois perdus, commerces impactés, et des entrepreneurs qui se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes après des années de sacrifice.

Cette réaction en chaîne, qui s’accélère dangereusement en France, révèle les fissures d’un modèle à bout de souffle. Face à cette triple menace, comment mesurer l’ampleur réelle de ces défaillances qui fragilisent simultanément notre économie, nos territoires et nos entrepreneurs ?

Un environnement économique fragilisant l’emploi et la compétitivité

La France traverse une période post-crise caractérisée par une contraction du pouvoir d’achat et de la consommation, entraînant mécaniquement une baisse de chiffre d’affaires pour de nombreuses entreprises.

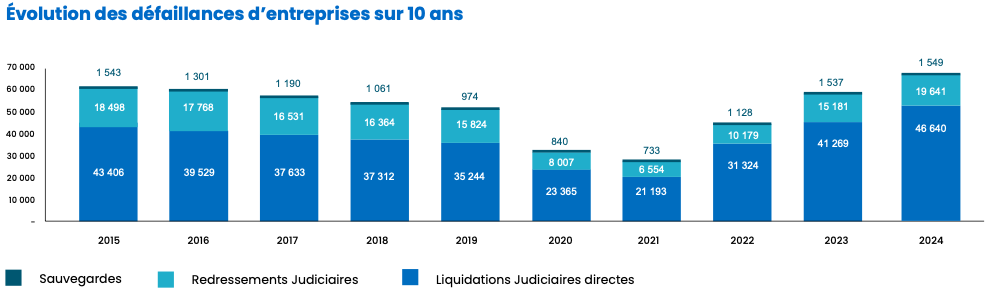

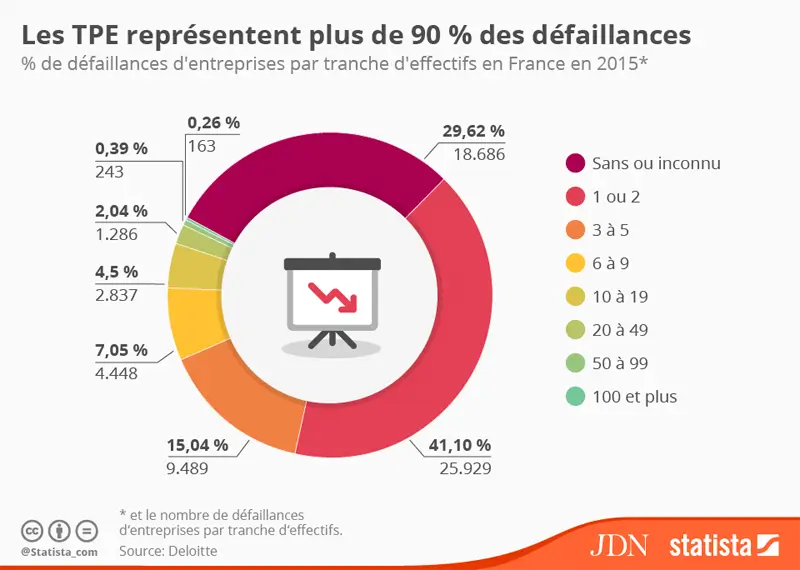

Bien que les défaillances d’entreprises soient en hausse constante depuis 2015, ces dernières années ont été marquées par une amplification alarmante du phénomène :

| Taille d’entreprise | Défaillances 2024 | Évolution vs 2023 | Points clés |

|---|---|---|---|

| TPE (- de 3 salariés) | 49 346 | + 17,3% | 73% des cas |

| PME (3-9 salariés) | 12 986 | + 16,5% | Fragilité structurelle |

| PME (10-49 salariés) | 4 945 | + 13,9% | Endettement Covid |

| PME-ETI (50+ salariés) | 553 | + 30,4% | Forte accélération |

Cette situation est aggravée par plusieurs facteurs :

- Une inflation galopante (+17% des coûts des matières premières depuis 2021)

- Le doublement des coûts énergétiques pour certains secteurs industriels

- Le remboursement des Prêts Garantis par l’État (PGE), avec 38,4 milliards d’euros restant à rembourser, dont 37 milliards portés par les TPE-PME

Cette conjonction de facteurs a conduit à un record historique de 67 830 défaillances d’entreprises en 2024 (+17% vs 2023), menaçant directement 256 000 emplois. Les petites structures sont particulièrement touchées : 73% des cas concernent des TPE de moins de 3 salariés, tandis que les PME-ETI connaissent une hausse alarmante des défaillances (+30,4%).

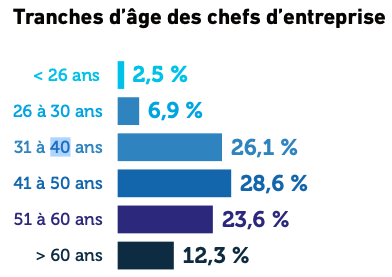

Le profil des entrepreneurs en détresse : quadragénaire et sans emploi

Avec un âge médian de 45,8 ans, ce sont les entrepreneurs “seniors” qui pâtissent le plus de cette crise.

Le profil des entrepreneurs en détresse : quadragénaire et sans emploi

Avec un âge médian de 45,8 ans, ce sont les entrepreneurs “seniors” qui pâtissent le plus de cette crise.

Avec 8 146 cas recensés au 1er semestre de 2023, la tranche des entrepreneurs comprise entre 40 et 50 ans concentre le plus grand nombre de pertes d’emploi. Cette fragilité est d’autant plus inquiétante que plus de 6 entrepreneurs sur 10 (64,5%) en situation de faillite étaient âgés de plus de 41 ans, avec un tiers de ces cas dépassant les 51 ans ; un âge où le rebond professionnel s’avère être un défi de taille.

« À 47 ans, après 15 ans à la tête de mon entreprise de bâtiment, je me retrouve sans rien. Après des hausses de charges et des refus de prêts, j’ai dû stopper mon activité. Aujourd’hui, je croule sous les dettes, les banques me fuient, et les recruteurs me considèrent trop âgé pour un emploi salarié et trop jeune pour la retraite. Je suis dans un entre-deux où personne ne veut de moi. Si c’était à refaire, je ne me serais jamais mis à mon compte« , témoigne Michel, ancien chef d’entreprise dans le secteur de la construction.

À contrario, la génération des jeunes entrepreneurs semble avoir été beaucoup moins touchée. Avec 704 cas recensés chez les moins de 26 ans, cette tranche d’âge doit vraisemblablement bénéficier d’un endettement plus limité ainsi que de structures moins lourdes.

Anthony Streicher, président de l’association GSC, alarme sur un système qui semble laisser pour compte les entrepreneurs :

« Plus de 180 entrepreneurs perdent leur emploi chaque jour depuis le début de l’année. Les mauvaises nouvelles de ce premier semestre 2024 interpellent sur l’inaction qui conduit à cette situation car aucun acteur, pouvoirs publics compris, ne semble prendre la mesure de ce qui se joue pour les dirigeants et notre économie. »

Les entrepreneurs qui ont investi le plus dans leurs activités semblent également être les plus vulnérables en cas d’échec. Ce constat pousse les entrepreneurs à se questionner sur l’intérêt de chercher à développer son activité lorsque l’on observe une corrélation entre croissance et augmentation des risques.

Comment faire pour accompagner ces dirigeants confirmés dans un nouveau départ professionnel ?

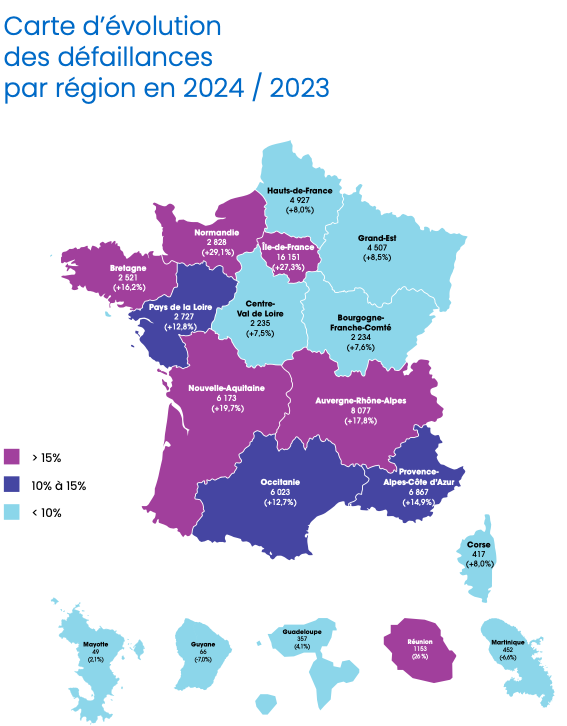

Territoires fragilisés : quand les faillites d’entreprises laissent des régions à l’abandon

Derrière un dynamisme apparent marqué par 667 400 créations de micro-entreprises en 2023, se cachent des fermetures en cascade de PME qui entraînent le territoire dans une perte marquante de dynamisme économique.

Parmi les régions touchées, l’Île-de-France concentre à elle seule plus d’un quart des pertes d’emploi entrepreneurial, symbole d’une forte disparité entre régions en ce qui concerne les défaillances. Les zones rurales sont également touchées par des inégalités, disposant d’un accès limité aux ressources d’accompagnement (45 km en moyenne contre 5 km en zone urbaine).

Les écosystèmes locaux se retrouvent d’autant plus affaiblis que chaque défaillance accentue une spirale négative : les prestataires, les fournisseurs ou encore les sous-traitants subissent directement l’impact de ces fermetures d’entreprises qui se répercutent sur leurs activités.

Ce cercle vicieux, difficile à enrayer, amplifie la désertification progressive des territoires et renforce non seulement les inégalités existantes, mais constitue également un frein aux différentes innovations et investissements effectués à l’échelle nationale.

En outre, ces défaillances en cascade dégradent l’image de la France à l’international, compromettant l’attractivité économique du pays.

Burn-out, isolement et précarité : la face cachée de l’échec entrepreneurial

Perdre son entreprise représente un drame personnel et professionnel. Derrière les chiffres se cachent des vies bouleversées et une santé mentale fragilisée. Cette réalité reste pourtant taboue dans le milieu entrepreneurial.

Les données sur la santé mentale des entrepreneurs révèlent une vulnérabilité psychologique qui inquiète : par rapport à l’ensemble de la population, près de 15% des indépendants souffrent de burn-out et le taux de troubles mentaux observés est bien supérieur à la moyenne.

Cette fragilité est liée à la pression constante, ainsi qu’à la multiplicité des rôles inhérents à l’entreprenariat qui contribue aux développement d’un environnement propice à l’épuisement physique et mental.

Plusieurs facteurs psychologiques aggravent cette situation :

- Peur de l’échec et syndrome de l’imposteur

- Isolement professionnel (67% des dirigeants de micro-entreprises)

- Obsession de la productivité liée à la rémunération

- Phénomène de « Blurring » : absence de séparation entre vie personnelle et professionnelle

Face à ces risques majeurs, les entrepreneurs se heurtent malheureusement à un système d’aide déficient.

D’une part, le recours au système d’alerte et de prévention des difficultés demeure encore aujourd’hui largement sous-utilisé, les structures de formations et d’accompagnement variant considérablement selon les territoires.

D’autre part, les entrepreneurs eux-mêmes sont souvent mal informés : moins de 15% d’entre eux ont connaissance des dispositifs existants. De plus, le profil le plus impacté concerne les entrepreneurs âgés d’au moins 40 ans qui peinent à rebondir professionnellement.

Ce constat alerte sur le besoin de développer des dispositifs d’accompagnement adaptés dans le but de préserver la santé des entrepreneurs ainsi que la vitalité du tissu économique français.

Il existe déjà des solutions qui ont fait leur preuve en Europe. L’exemple allemands des formations subventionnés pour accompagner les entrepreneurs en difficulté à se reconvertir pourrait être une solution adaptée pour éviter que plus d’ex chefs d’entreprises ne sombrent dans la précarité.

Peut-on encore sauver l’entrepreneuriat français ?

Nous avons mis en évidence les facteurs qui rendent difficile le développement de l’entrepreneuriat en France : un système fiscal unique en situation de déséquilibre face à ces compatriotes européens, un cadre administratif complexe et épuisant ainsi qu’un accès au financement toujours plus limité.

Maintenant que le constat est dressé et que les problématiques sont connues, quelles réformes pourraient être mises en place afin d’insuffler un nouvel élan d’espoir pour les créateurs d’entreprises et permettre de relancer la dynamique entrepreneuriale française ?

Poids fiscal et social : un frein évident à la compétitivité des entrepreneurs

Comme le soulignent souvent les entrepreneurs, le système fiscal et social français affecte leur capacité à développer leur activité et à concurrencer leurs homologues européens.

Un système coûteux aux impacts contrastés

Entre 1965 et 2022, le ratio impôts/PIB a augmenté de près de 13 points en France (atteignant 46,1%), contre seulement 4 points aux États-Unis sur la même période (27,7%).

Dans les faits, le poids des cotisations sociales en France constitue l’un des handicaps les plus significatifs pour la compétitivité des entreprises.

| Pays | Cotisations sociales (% du PIB) | Part supportée par les employeurs |

|---|---|---|

| France | 14,7% | 67% |

| Allemagne | 16,1% | 43% |

| Suède | 7,2% | 56% |

| Zone Euro | 13,7% | 31,42% |

Les modèles scandinaves comme alternative

La comparaison avec les pays nordiques révèle une approche radicalement différente. Malgré des niveaux de prélèvements obligatoires similaires (France : 45,15% du PIB, Danemark : 46,88%), la structure de ces prélèvements diffère fondamentalement :

- En France : 14,8% du PIB en cotisations sociales et 9,5% en impôt sur le revenu

- Au Danemark : 0,06% du PIB en cotisations sociales et 24,5% en impôt sur le revenu

- En Suède : 3,1% du PIB consacrés aux cotisations sociales et 14,6% du PIB en impôt sur le revenu

Cette différence s’articule autour de deux philosophies distinctes de protection sociale. Le modèle scandinave « beveridgien » finance ses prestations principalement par l’impôt sur le revenu et la TVA, allégeant considérablement la charge des entreprises. À l’opposé, le système français « bismarckien » s’appuie historiquement sur les cotisations sociales, bien que cette part ait diminué (de 83% en 1980 à 55% en 2022).

Paperasse, délais, complexité : pourquoi créer une entreprise en France est un cauchemar

D’après le forum économique mondial et l’OCDE, la France est 115 sur 140 nations des pays où l’organisation administrative pèse le plus sur ses ménages.

Le poids de la complexité administrative

Les entrepreneurs français doivent faire face à un parcours administratif semé d’obstacles, constitué de démarches en tout genre, de procédures à rallonges et de réglementations en perpétuelle évolution.

Cette situation n’est pas aidée par un système de cotisations sociales complexe, caractérisé par une multiplicité de taux et de seuils en tout genre qui varient en regard des différents régimes de sécurité sociale, des niveaux de rémunération mais aussi en fonction des branches concernées (maladie, retraite, famille etc).

Pour les entreprises, la complexité administrative se traduit notamment par des coûts cachés, ce qui les contraint à allouer des ressources à la gestion de ces prélèvements qui auraient pu servir au développement de leur activité.

Un impact disproportionné sur les petites structures

Face à ces contraintes administratives, l’écosystème entrepreneurial français est impacté inégalement. Ce sont majoritairement les PME et TPE, représentant 99,8% du tissu entrepreneurial français, qui y sont le plus exposés.

De par leurs ressources limitées, les micro-entreprises et startups se retrouvent être les plus exposées, car elles ne disposent souvent pas d’une marge de sécurité nécessaire pour absorber ces coûts cachés ou les externaliser. Cette inégalité est accentuée par une asymétrie d’information considérable qui touche les dirigeants de TPE n’ayant qu’une faible connaissance des systèmes d’aides existants.

L’une des façons d’améliorer la compétitivité des entreprises et d’encourager au développement de jeunes structures pourrait passer par la simplification de ce système administratif.

Certains pays européens ont d’ailleurs démontré l’efficacité de cette approche : l’Estonie, par exemple, a digitalisé 99% de ses services administratifs. Résultat : une entreprise peut y être créée en 24h, contre plusieurs semaines en France. Ce modèle de transformation numérique pourrait servir d’inspiration pour alléger le fardeau administratif des entrepreneurs français.

Une autre façon serait de favoriser le financement de ces TPE-PME afin de leur permettre de mieux supporter ces coûts. Mais est-ce bien une solution viable ? Et surtout, est-ce réaliste ?

Lever des fonds en France : mission impossible pour les entrepreneurs ?

Les difficultés d’accès au financement sont devenues un véritable goulet d’étranglement pour l’entrepreneuriat français. En un an, les patrons de TPE ont essuyé une augmentation de 34% des refus de prêts bancaires, révélant un durcissement sans précédent des conditions de crédit.

Cette tendance s’inscrit dans un mouvement de défiance généralisé qui trouve ses racines dans la crise sanitaire du COVID-19. Les établissements financiers, traumatisés par les incertitudes économiques, ont considérablement revu leurs critères d’octroi de prêts,

La fin des aides publiques post-COVID et la méfiance des établissements financiers ont créé un environnement particulièrement hostile aux jeunes entreprises. Elles sont prises au piège : trop fragiles pour obtenir des prêts bancaires, pas assez développées pour séduire des investisseurs privés. De plus, ces aides avaient masqué temporairement les fragilités structurelles de nombreuses entreprises.

Les conséquences sont multiples : manque de liquidités, impossibilité d’investir, frein à l’innovation et affaiblissement de la résilience.

Cette situation pourrait marquer un tournant : soit une adaptation brutale et sélective du tissu économique, soit l’émergence de nouvelles formes de financement alternatif comme le crowdfunding, les plateformes d’investissement participatif ou de nouveaux mécanismes de crédit plus flexibles.

Par exemple, le gouvernement anglais encourage les business angels ; des entrepreneurs qui accompagnent les jeunes entreprises dans leur financement et développement ; à investir dans les startups au moyen d’incitations fiscales.

L’enjeu crucial est désormais de réinventer les mécanismes de soutien pour rétablir de la confiance et de l’agilité dans le système économique.

Conclusion : entreprendre en France, quitte ou double ?

Face à l’ampleur des défaillances en 2024, la France se trouve à un tournant. Le constat est évident : un système fiscal déséquilibré, où 67% des cotisations sociales sont supportées par les entreprises, une complexité administrative parmi les plus pesantes d’Europe et un accès au financement de plus en plus restreint étouffent lentement notre écosystème entrepreneurial.

Les conséquences dépassent largement le cadre économique. Ce sont des territoires qui se vident de leur dynamisme, particulièrement en zones rurales, et des entrepreneurs qui sombrent dans la détresse, avec des quadragénaires qui représentent 64,5% des chefs d’entreprise en faillite.

Le renversement de cette tendance s’axe autour de la modernisation de notre administration, la refonte de notre système fiscal et le développement d’accompagnement pour les entrepreneurs.

La France a la chance de disposer d’atouts de taille pour redevenir une terre d’innovation : une position stratégique en Europe, des infrastructures qui tiennent la route et un système éducatif de qualité. Il est temps de se tourner vers un modèle qui favorise l’entrepreneuriat.

L’urgence se trouve dans la nécessité de repenser la structure de notre modèle économique et administratif. Les prochaines réformes seront déterminantes : permettront-elles aux entrepreneurs d’innover ? De prendre des risques ? Les freineront-elles dans leurs élan ?

Les prochaines décisions sur le sujet sont cruciales et façonneront le paysage entrepreneurial de demain : construire un environnement propice à l’initiative entrepreneuriale qui sécurise les parcours, ou alors maintenir un cadre rigide qui freine l’innovation.

Sources :

- Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France.pdf

- L’impôt sur les sociétés dans les Etats membres de l’Union européenne

- La pression fiscale dans l_Union européenne – Touteleurope.eu

- fiscalité en suede – Ambassade de France en Suède

- The Link Between Entrepreneurship and Mental Health Conditions

- Le burn out chez les entrepreneurs : quelles facteurs de risques et quelles aides

- Situation financière des start up en 2023

- Newsletter moneyradar 62.000 entreprises françaises 🇫🇷 rayées de la carte !

- Indice entrepreneurial national 2023

- Observatoire de l’emploi des entrepreneurs S1 2024

- Observatoire de l’emploi 1er semestre 2024

- La France, championne du monde des impôts

- La réduction de la complexité administrative et la facilité d’accès à l’information réglementaire et légale

- Les coûts de la main-d’œuvre dans l’Union européenne au 3ème trimestre 2024

- Comparaison des cotisations sociales France-Allemagne

- Les charges sociales et le coût d’un salarié en Allemagne en 2025

- Les cotisations au Danemark

- Les charges sociales en Espagne

- Les charges salariales en Espagne

- Impôts et taxes en Estonie

- Estonie : les conditions de travail