Résumé :

- Une nouvelle obligation de partage de la valeur s’appliquera aux PME de 11 à 49 employés

- La mesure concerne uniquement les entreprises affichant une rentabilité minimale sur trois ans

- Les salariés bénéficieront d’avantages fiscaux significatifs jusqu’en 2026

- Les entreprises disposent de plusieurs options pour mettre en place ce dispositif

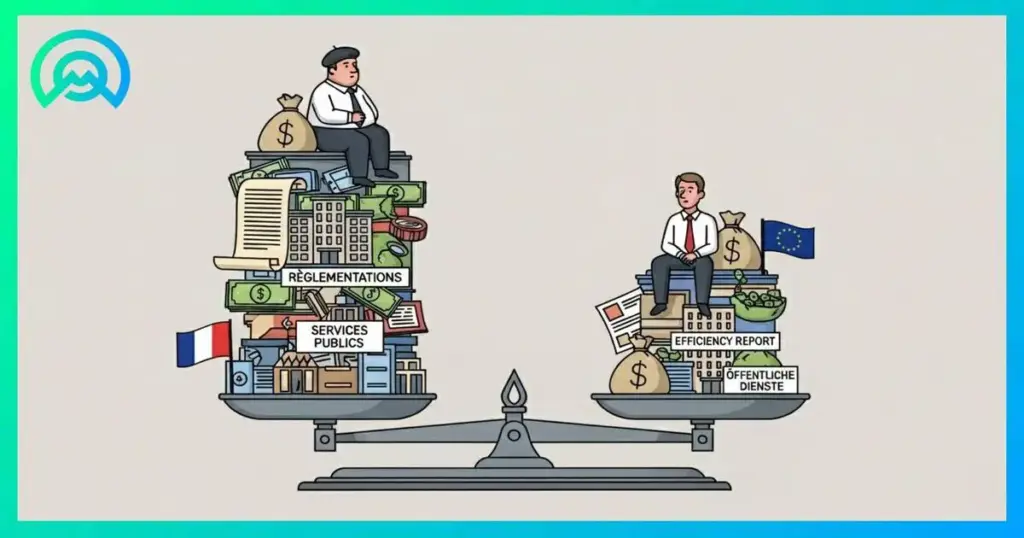

La France s’apprête à franchir une étape décisive dans l’évolution des relations entre employeurs et employés. La loi du 29 novembre 2023 instaure un changement radical dans la politique de rémunération des PME. Ce dispositif novateur vise à renforcer l’implication des salariés dans la réussite de leur société, tout en stimulant leur pouvoir d’achat.

Le gouvernement a conçu cette réforme comme une réponse aux attentes croissantes des employés en matière de reconnaissance financière. Expérimentale sur cinq ans, cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation du dialogue social au sein des petites et moyennes entreprises françaises.

Les nouvelles règles qui vont transformer les PME en 2025

Le législateur a établi des critères précis pour l’application de cette réforme. Les entreprises concernées par cette prime de partage de la valeur (PPV), anciennement nommée « prime de pouvoir d’achat » ou « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », « prime Macron » ou encore « prime Covid » devront afficher un bénéfice net représentant au minimum 1% de leur chiffre d’affaires sur trois exercices consécutifs. Cette condition garantit que seules les structures économiquement viables seront soumises à cette obligation, préservant ainsi la santé financière des PME plus fragiles. Le choix de ce seuil témoigne d’une volonté d’équilibre entre ambition sociale et réalisme économique.

Les modalités d’application révèlent une approche pragmatique du législateur. En ciblant les entreprises de 11 à 49 salariés, la réforme s’attaque à un segment crucial du tissu économique français, traditionnellement moins touché par les mécanismes de partage de la valeur. Cette extension du périmètre vise à réduire les inégalités entre les salariés des grandes compagnies et ceux des PME.

Certaines organisations bénéficient toutefois d’une exemption. Les sociétés anonymes à participation ouvrière et les firmes disposant déjà d’accords d’intéressement échappent à cette contrainte. Cette flexibilité permet de reconnaître les efforts déjà consentis par certains employeurs en matière de partage des profits. Le législateur évite ainsi une superposition contre-productive des dispositifs existants.

À partir de janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés seront obligées de proposer un dispositif de partage de la valeur pic.twitter.com/MsVCJmgucb

— BFMTV (@BFMTV) December 26, 2024

Les différentes options de partage offertes aux entreprises

Les dirigeants disposent d’une palette d’outils pour satisfaire à cette obligation. La prime de partage de la valeur, héritière de la prime Macron, constitue une option attractive grâce à son régime fiscal avantageux. Les salariés gagnant moins de trois SMIC profiteront d’une exonération totale de charges sociales et d’impôt sur le revenu jusqu’en 2026, maximisant ainsi l’impact sur leur pouvoir d’achat. Cette solution offre également une importante souplesse dans sa mise en œuvre, permettant aux entreprises d’adapter le montant versé à leurs performances.

L’intéressement représente une alternative stratégique pour les employeurs souhaitant lier plus étroitement la rémunération variable aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif, jusqu’ici principalement utilisé dans les grandes entreprises, devient plus accessible aux PME grâce à des procédures simplifiées. Les accords d’intéressement peuvent désormais être mis en place plus rapidement, offrant une solution clé en main aux dirigeants soucieux de motiver leurs équipes sur des objectifs communs.

Les plans d’épargne salariale constituent le troisième pilier de cette réforme. Qu’il s’agisse du Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ou du Plan d’Épargne Retraite Collectif (Pereco), ces dispositifs permettent aux employés de se constituer une épargne dans des conditions fiscales avantageuses. Les entreprises peuvent abonder ces plans, créant ainsi un effet de levier significatif pour l’épargne de leurs salariés.

💶Comment mettre en place la participation dans votre entreprise ?

— Cedef documentation (@DocCedef) December 26, 2024

A compter du 1er janvier, le partage de la valeur sera obligatoire pour les entreprises entre 11 et 49 salariés avec un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant trois années consécutives.…

Pourquoi cette réforme fait-elle autant débat ?

L’accueil de cette mesure divise profondément la communauté professionnelle. Une étude récente d’Upcoop révèle un scepticisme marqué : 79% des salariés considèrent que ce dispositif avantage principalement les dirigeants. Cette perception souligne un défi majeur dans la mise en œuvre de la réforme : convaincre les employés de sa pertinence et de son équité. Le risque d’une réception mitigée pourrait compromettre l’objectif initial de renforcement de la cohésion sociale dans l’entreprise.

Les organisations syndicales expriment également des réserves significatives. Elles redoutent que ce processus ne se substitue aux augmentations salariales traditionnelles, plus pérennes. Cette crainte s’appuie sur des expériences passées où des dispositifs similaires ont parfois été utilisés comme alternative aux revalorisations salariales classiques. Les syndicats insistent sur la nécessité de maintenir une progression régulière des salaires de base, seule garantie d’une amélioration durable du pouvoir d’achat.

Les experts en rémunération pointent plusieurs zones d’ombre dans le mécanisme. La flexibilité laissée aux employeurs dans la détermination des montants soulève des questions d’équité entre les sociétés et entre les employés. L’absence de plancher minimal pour les versements pourrait créer des disparités importantes selon les politiques adoptées par chaque entreprise. Ces écarts risquent d’alimenter un sentiment d’inégalité entre les salariés de différentes PME.

Cette réforme du partage de la valeur marque indéniablement un tournant dans l’histoire sociale des PME françaises. Si elle témoigne d’une volonté louable d’associer davantage les salariés aux fruits de la croissance, son succès dépendra largement de son appropriation par les divers acteurs. Le défi majeur consistera à transformer cette obligation légale en véritable levier de motivation et de cohésion sociale au sein des entreprises. Les cinq années d’expérimentation à venir permettront d’évaluer si ce pari audacieux sur l’avenir des relations sociales françaises s’avère payant.