La machine qui grossit en silence

La France se classe parmi les pays européens au secteur public le plus développé mais aussi parmi les plus coûteux.

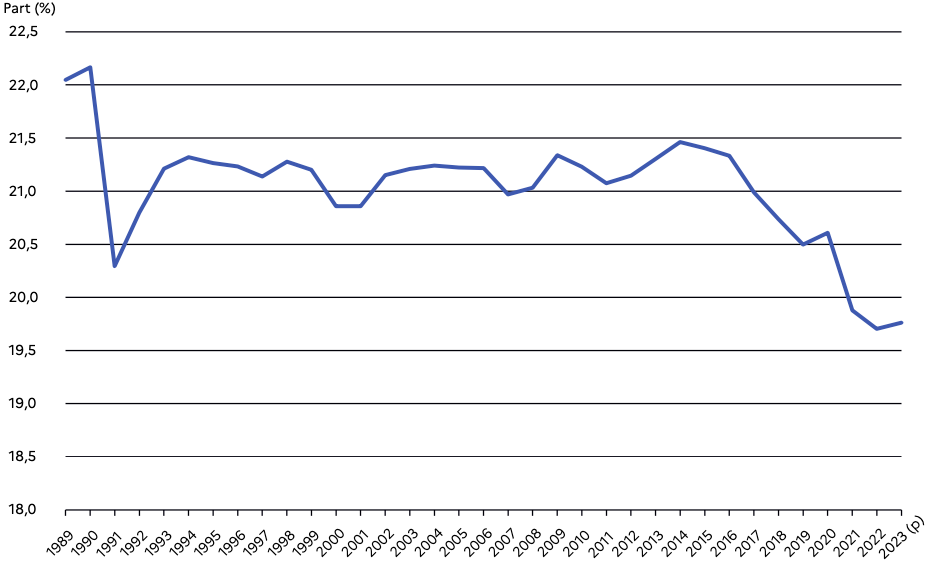

Quand les chiffres contredisent les discours

À première vue, l’analyse de l’emploi public en France sur le long terme semble raconter une histoire de modération, voire de déclin relatif. Le graphique ci-dessous montre que depuis le pic de 1989-1990, la part de l’emploi public dans l’emploi total a diminué de plus de 22% à moins de 20% aujourd’hui. En réalité, le nombre absolu d’agents publics a continué de croître, mais moins rapidement que l’emploi privé, créant cet effet de baisse proportionnelle.

Fin 2023, la fonction publique française employait 5,80 millions d’agents, hors contrats aidés. Ce chiffre colossal représente près d’un emploi sur cinq dans le pays (19,8 % de l’emploi total), illustrant le poids central de l’État et des collectivités dans l’économie nationale. Loin de l’image d’un État qui se désengage, les effectifs sont en croissance constante. Sur la seule année 2023, la fonction publique a recruté 63 100 agents supplémentaires, soit une hausse de 1,1 %, bien supérieure à celle de l’année précédente (+0,3 %).

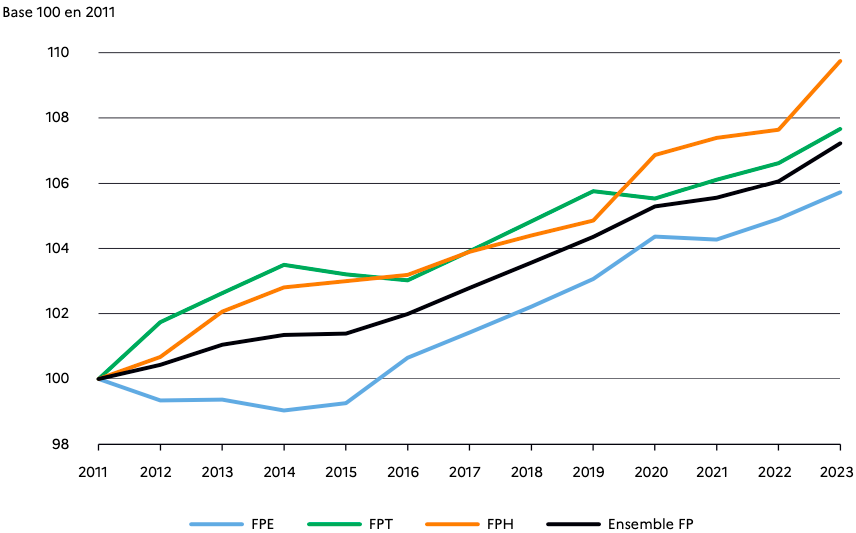

Cette croissance n’est pas uniforme et masque des dynamiques très différentes selon les trois versants de la fonction publique. La hausse est particulièrement vive :

- dans la fonction publique hospitalière (FPH), avec une augmentation de 2,0 % des effectifs en 2023, notamment chez les médecins (+3,4 %),

- dans la fonction publique territoriale (FPT), qui a vu ses rangs grossir de 1,0 %,

- dans la fonction publique d’État (FPE) qui connaît une progression plus modérée de 0,8 %, principalement tirée par les ministères de l’Éducation nationale et de l’Intérieur.

Sur une période plus longue, la tendance est sans équivoque : entre fin 2011 et fin 2023, les effectifs totaux de la fonction publique ont progressé de 7,2 %. Cette expansion continue contredit frontalement les discours politiques récurrents sur la nécessité de réduire le nombre de fonctionnaires et met en lumière une réalité structurelle complexe.

L’analyse de la croissance de l’emploi public montre que ce phénomène est largement décentralisé et subit plutôt que pilotée. Les principaux moteurs se situent dans les collectivités locales et les hôpitaux, non au sein de l’État central.

Pour les territoires, la Cour des comptes dénonce un « empilement des dépenses de personnel » : entre 2012 et 2022, les intercommunalités ont recruté 112 100 agents, compensé seulement partiellement par une baisse de 38 200 agents dans les communes. L’intercommunalité, censée générer des économies d’échelle, a produit l’effet inverse.

Pour la Fonction Publique Hospitalière (FPH), la croissance répond aux besoins sociaux (vieillissement, Covid-19) et met en lumière des besoins structurels en personnel. Cette augmentation globale résulte de dynamiques structurelles (décentralisation, réformes passées) sur lesquelles le contrôle de l’État est faible. Le « vrai coût » reflète la complexité administrative française et les choix de société passés.

L’engrenage budgétaire incontrôlable

Le nombre d’agents ne dit pas tout ; leur coût pour les finances publiques est l’indicateur décisif. En 2014, la masse salariale de l’ensemble des administrations publiques (APU) s’élevait à 278 milliards d’euros. Des données plus récentes sur la Fonction Publique de l’État (FPE) montrent que les dépenses de personnel (hors pensions) sont passées de 99,2 milliards d’euros en 2023 à une prévision de 105,9 milliards en 2024, soit une augmentation de plus de 6,5 milliards en un an. Cette masse salariale représente le premier poste de dépenses de l’État, absorbant 40 % de son budget général (hors pensions).

La Cour des comptes qualifie cette dépense de particulièrement rigide et dynamique. Sa croissance est alimentée par des facteurs structurels puissants, au premier rang desquels le « glissement vieillesse-technicité » (GVT). Ce mécanisme, souvent méconnu du grand public, correspond à l’augmentation quasi automatique des salaires liée à l’avancement à l’ancienneté et aux promotions de grade ou de corps. Il en résulte que, même en l’absence de toute décision politique de revalorisation et à effectifs constants, la masse salariale augmente mécaniquement chaque année.

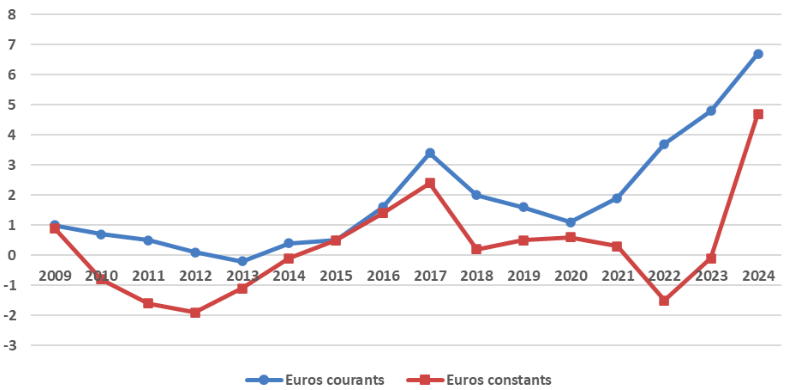

Le graphique met en évidence la volatilité de cette croissance, mais surtout son accélération très nette depuis 2022. En 2024, la hausse atteint un niveau record sur la période, près de 7 % en euros courants, largement portée par les revalorisations salariales décidées pour contrer l’inflation.

Cette rigidité structurelle limite drastiquement la capacité d’adaptation de l’État. Les gouvernements tentent de maîtriser la dépense par le gel du point d’indice, mais ces mesures sont systématiquement contournées par des « rattrapages » ou des « mesures catégorielles » (primes et revalorisations ciblées sur certaines professions) qui en annulent les bénéfices. En période de crise, l’État doit donc recourir à des leviers plus brutaux : hausse des impôts, creusement de la dette ou baisse de l’investissement public.

Paradoxalement, cette masse salariale globale en hausse n’améliore pas le sort individuel des agents. En 2023, malgré une augmentation nominale de 4,4%, le pouvoir d’achat des fonctionnaires a reculé de 0,4% en raison de l’inflation (4,9%). Le coût pour le contribuable inclut donc cette double pénalité : rigidité budgétaire et érosion du pouvoir d’achat des agents.

Un coût rapporté à une économie sous contrainte

Le poids de la fonction publique s’inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement dégradé, qui est l’une des plus tendues d’Europe. En 2021, les dépenses publiques totales représentaient déjà 59,0 % du PIB, soit 7,5 points de plus que la moyenne de l’Union européenne.

Cette tendance s’est confirmée : en 2024, les dépenses publiques totales représentent toujours 57,1 % du PIB, un niveau record qui place la France en tête de la zone euro.

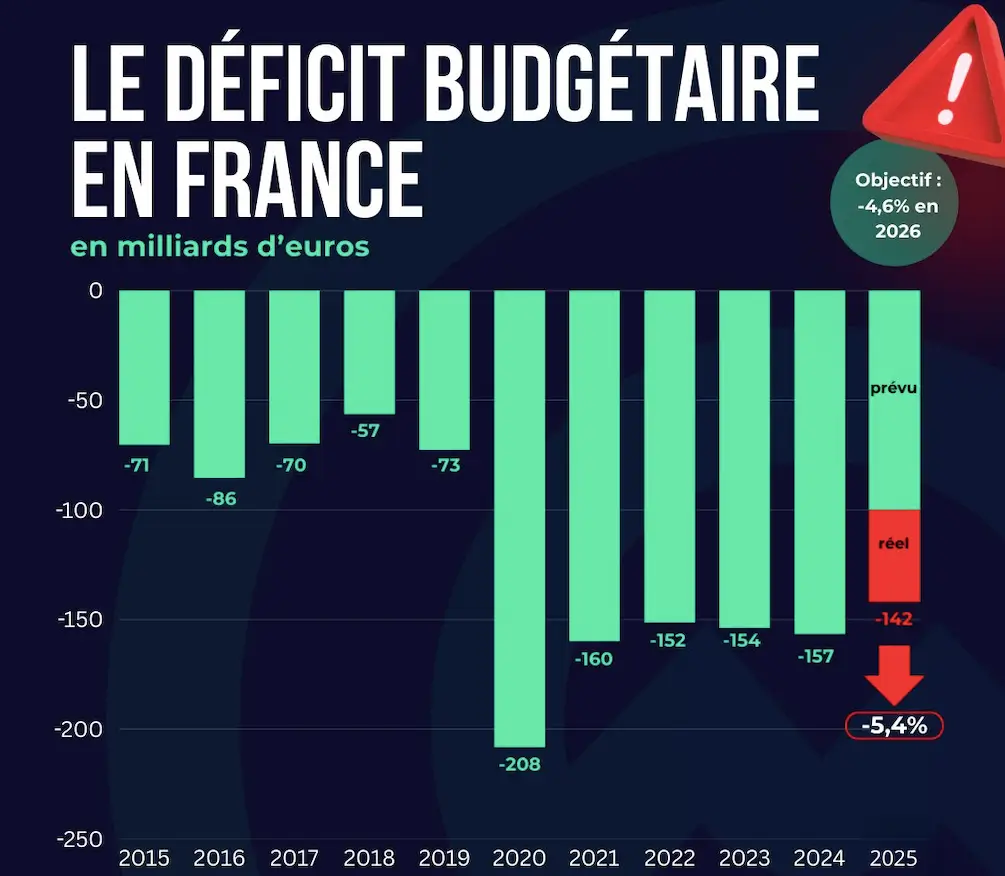

Dans le même temps, le déficit public s’est établi à 5,8 % du PIB, bien au-delà de la limite de 3 % fixée par les traités européens, et la dette publique a atteint le seuil alarmant de 113,0 % du PIB. Après une stabilisation relative du déficit autour de 150-160 milliards d’euros entre 2021 et 2024, les projections officielles anticipent une réduction du déficit avec un objectif de -4,6 % du PIB pour 2026.

Ces chiffres mettent en évidence le fait que l’État et l’ensemble des administrations publiques dépensent beaucoup plus qu’ils ne perçoivent de recettes, et ce de manière chronique. Ce déficit structurel est financé par un endettement croissant, dont la charge pèse de plus en plus lourdement sur le budget.

En 2024, le service de la dette, c’est-à-dire le paiement des seuls intérêts, a coûté 50,1 milliards d’euros aux contribuables. La masse salariale publique, en tant que premier poste de dépense, est un contributeur majeur à cette situation. Le maintien d’un appareil d’État aussi vaste et coûteux dans une économie qui ne génère pas une croissance suffisante pour le financer durablement est au cœur du défi budgétaire français.

L’exception française démasquée

Les 5,8 millions d’agents publics français constituent-ils une anomalie européenne ? La comparaison avec nos voisins révèle un modèle singulier, tant par ses coûts que par ses résultats.

Dans le peloton de tête Européen

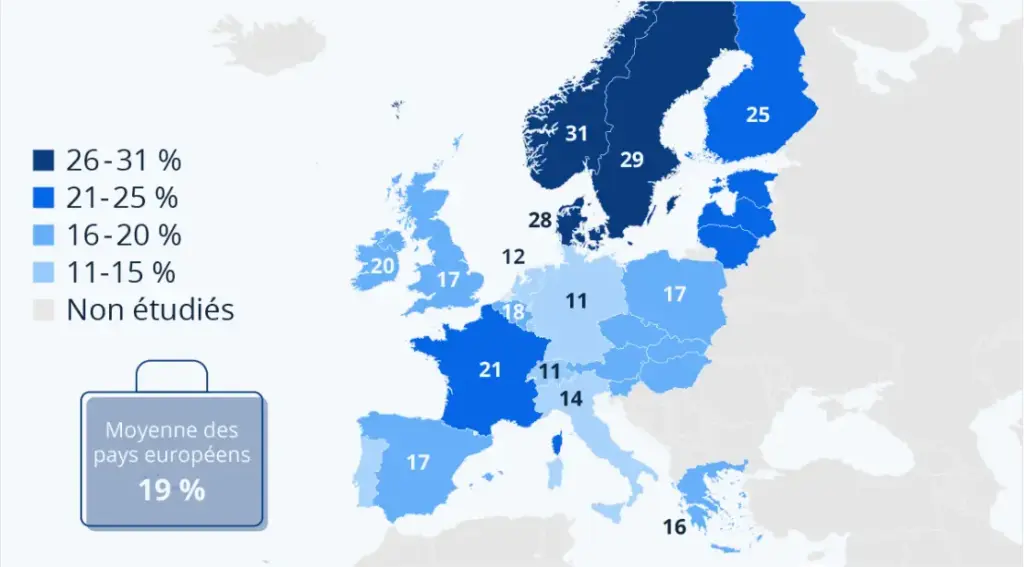

Selon les données de l’OCDE pour 2021, l’emploi public représentait 21,1 % de l’emploi total en France. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE, qui s’établit à 18,6 %. Ce positionnement place la France au 7ème rang des pays de l’OCDE et au 6ème rang en Europe pour le poids de l’emploi public dans l’économie.

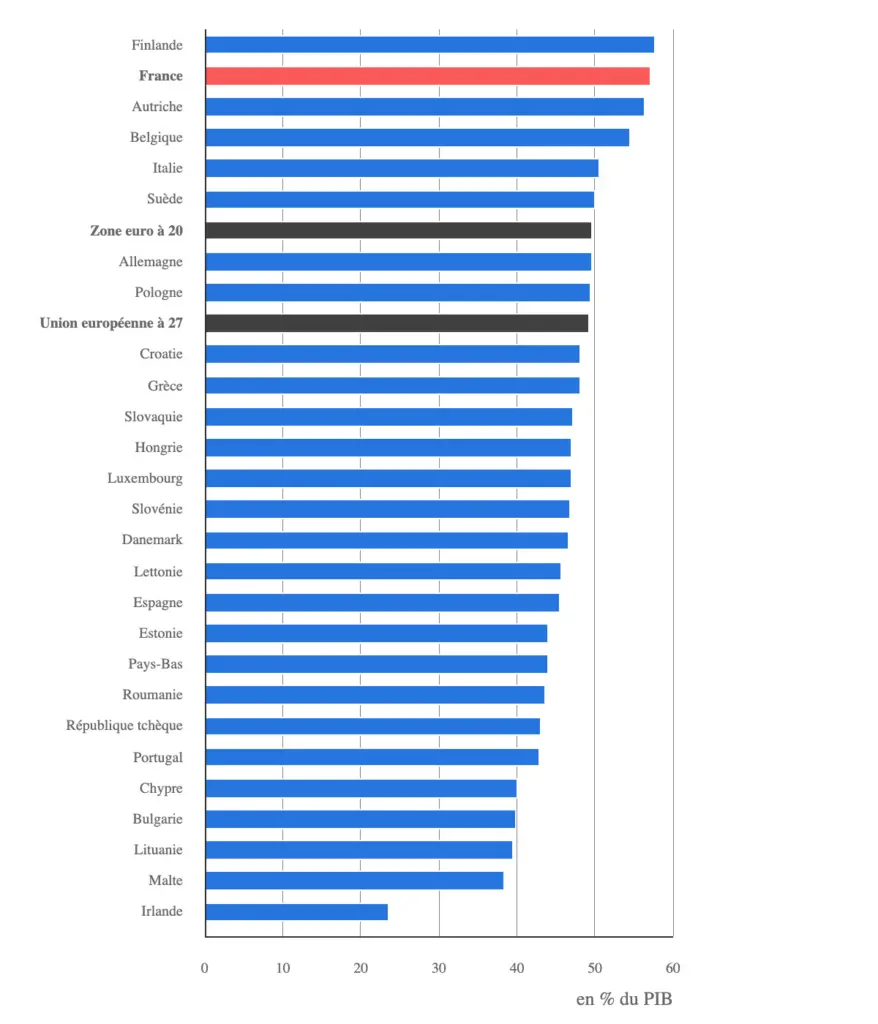

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la position de la France par rapport à ses partenaires européens.

Ce graphique révèle une double réalité :

- D’une part, la France se détache très nettement de grands pays comparables comme l’Allemagne (10 points d’écart), l’Italie ou l’Espagne.

- D’autre part, son niveau d’emploi public la rapproche du bloc des pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande), réputés pour leur modèle d’État-providence très développé.

Avec des effectifs dans la fonction publique qui la rapprochent des pays nordiques, la France obtient-elle leur niveau de performance ? Les chiffres suggèrent le contraire. Selon la Fondation IFRAP, à structure de population et de services comparable, la France compterait entre 933 000 et 1,4 million d’agents publics de plus que la moyenne européenne.

Le prix de la différence

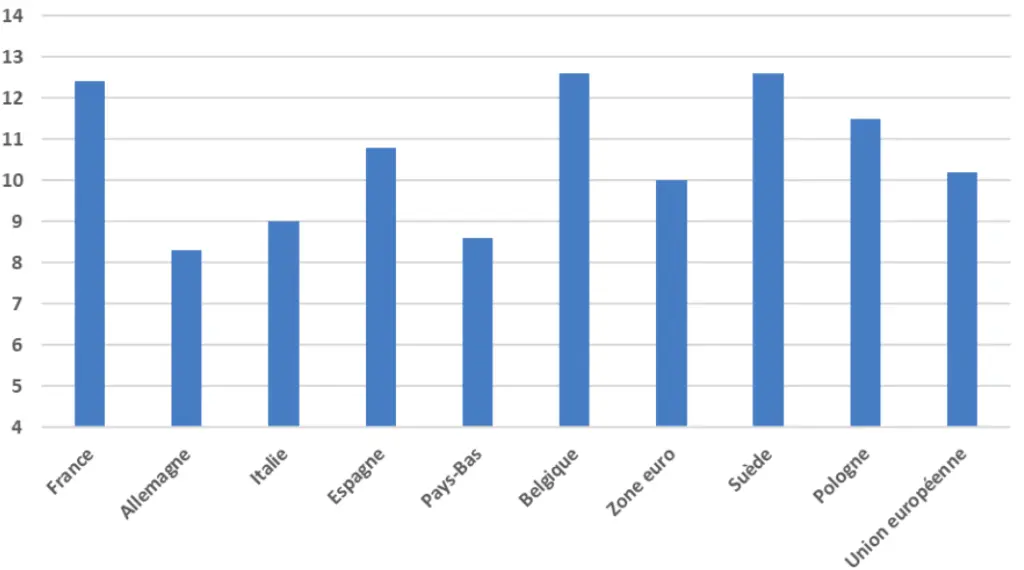

L’indicateur le plus synthétique et le plus révélateur du coût de l’appareil d’État est sans doute le poids des rémunérations versées par les administrations publiques rapporté à la richesse nationale. Sur ce critère, l’exception française est encore plus marquée.

En 2024, les dépenses de personnel du secteur public s’élevaient à 12,4 % du PIB en France. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 10,2 % dans l’ensemble de l’Union Européenne et, surtout, à seulement 8,3 % en Allemagne.

L’écart de 4,1 points de PIB avec notre principal partenaire économique et commercial, l’Allemagne, est considérable. Rapporté au PIB français de 2024, il représente un surcoût annuel de plus de 115 milliards d’euros. Cette divergence structurelle profonde n’est pas sans conséquence.

Pour financer cette dépense de personnel supplémentaire, la France doit maintenir un niveau de prélèvements obligatoires (impôts, taxes et cotisations sociales) parmi les plus élevés d’Europe.

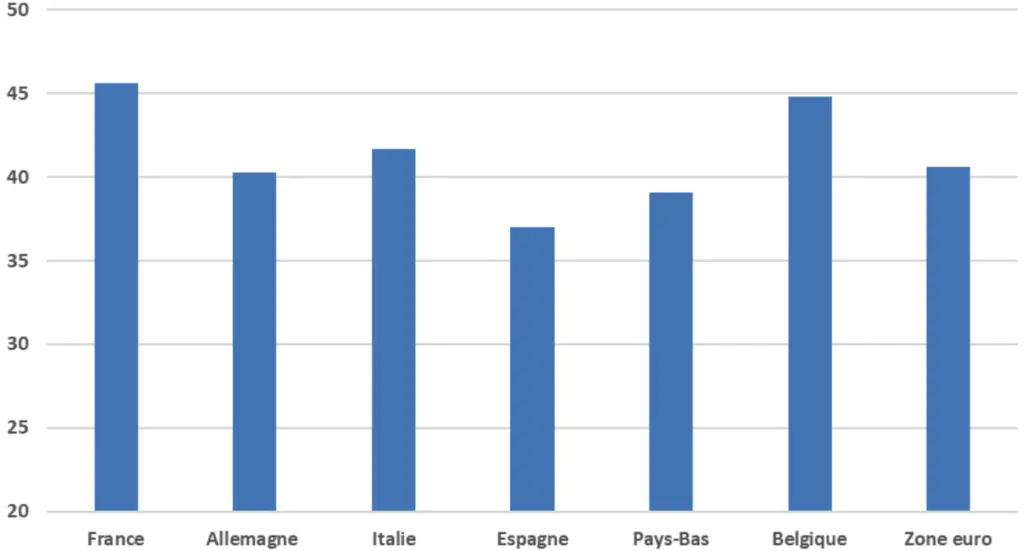

En 2023, ces prélèvements représentaient 45,6 % du PIB en France, contre 40,6 % en Allemagne et 40,3 % en moyenne dans la zone euro. Le coût élevé de la fonction publique se traduit donc directement par une pression fiscale et sociale plus forte sur les ménages et les entreprises.

Le paradoxe des effectifs pléthoriques

Les fonctionnaires français sont-ils individuellement mieux payés que leurs homologues européens ? Pour y répondre de manière rigoureuse, il est nécessaire de dépasser la simple comparaison des salaires nominaux et d’utiliser un outil qui corrige les différences de niveaux de prix entre les pays, à savoir le Standard de Pouvoir d’Achat (SPA), ou Purchasing Power Standard (PPS) en anglais.

Cette méthode corrige les salaires du coût de la vie et permet de comparer ce que les agents peuvent réellement acheter avec leur rémunération :

| Pays | Salaire Horaire Médian Brut en SPA |

|---|---|

| 🇩🇰 Danemark | 22,4 |

| 🇩🇪 Allemagne | 17,3 |

| 🇫🇮 Finlande | 17,0 |

| 🇸🇪 Suède | 16,7 |

| 🇮🇹 Italie | 15,0 |

| 🇫🇷 France | 14,7 |

| 🇪🇸 Espagne | 12,4 |

Ce classement montre que le pouvoir d’achat d’un agent public français médian est inférieur à celui de son homologue allemand ou scandinave. Loin d’être privilégié, le fonctionnaire français se situe donc dans la moyenne basse des grands pays européens en termes de pouvoir d’achat réel.

Ce classement révèle un paradoxe : comment concilier une masse salariale globale parmi les plus élevées d’Europe avec des rémunérations individuelles dans la moyenne ? L’explication tient au nombre d’agents. Le surcoût français ne vient pas de salaires excessifs, mais du volume exceptionnellement élevé de l’emploi public. Ce constat déplace le débat vers les questions de périmètre, d’organisation et de productivité de l’État.

Quand dépenser plus rapporte moins

Le coût élevé de la fonction publique française pourrait se justifier s’il se traduisait par une performance supérieure et une plus grande satisfaction des citoyens. Qu’en est-il réellement ? Les indicateurs internationaux de gouvernance et les évaluations des organismes de contrôle nationaux permettent d’évaluer ce « retour sur investissement » pour le contribuable

L’efficacité en trompe-l’œil

Pour mesurer objectivement la performance des États, les Worldwide Governance Indicators (WGI) de la Banque Mondiale font autorité. L’un de ces indicateurs, « Government Effectiveness » (Efficacité du Gouvernement), est particulièrement pertinent. Il synthétise les perceptions sur la qualité des services publics, la qualité de la fonction publique et son degré d’indépendance vis-à-vis des pressions politiques, la qualité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques, et la crédibilité de l’engagement du gouvernement en faveur de ces politiques.

Le tableau suivant met en perspective ce classement de l’efficacité avec le coût de la masse salariale, créant un ratio implicite « coût/performance ».

| Pays | Dépenses de Personnel (% PIB, 2023) | Efficacité du Gouvernement (Rang Centile, 2023) |

|---|---|---|

| 🇩🇰 Danemark | 14,2 % | 98,58 |

| 🇫🇮 Finlande | 13,2 % | 97,17 |

| 🇦🇹 Autriche | 10,7 % | 89,62 |

| 🇩🇪 Allemagne | 8,1 % | 85,38 |

| 🇫🇷 France | 12,3 % | 83,02 |

| 🇪🇸 Espagne | 10,9 % | 76,89 |

| 🇮🇹 Italie | 8,8 % | 70,28 |

Ce tableau révèle le défi français : la France dépense plus de 50% de plus que l’Allemagne (12,3% vs 8,1% du PIB) tout en obtenant un score d’efficacité inférieur (83 vs 85). Les pays nordiques, qui ont des niveaux de dépenses publiques parfois comparables ou supérieurs, affichent des scores d’efficacité qui frôlent la perfection.

La France ne bénéficie ni de l’efficience du modèle germanique (coût modéré, haute efficacité) ni de l’excellence du modèle nordique (coût élevé, très haute efficacité).

La confiance citoyenne qui s’effrite

Les enquêtes d’opinion témoignent d’une érosion de la confiance citoyenne. Le baromètre Kantar pour l’Institut Paul Delouvrier (novembre 2022) révèle une chute de 6 points par rapport à 2021 de l’image des services publics, avec seulement 46% d’opinions positives. Cette dégradation touche particulièrement l’Éducation nationale et la Santé.

Plus préoccupant : moins de quatre Français sur dix estiment que les services publics recherchent l’avis des usagers, reconnaissent leurs erreurs ou rendent compte de leurs performances. Cette rupture de confiance fragilise le consentement à l’impôt. Face à ce déficit, le gouvernement a lancé « Services Publics + » pour améliorer la transparence via des indicateurs de performance. L’initiative reste toutefois limitée à quelques administrations et privilégie la « relation client » plutôt que l’impact réel des politiques publiques.

L’avis de la Cour des comptes

Les rapports de la Cour des comptes confirment que le surcoût français s’explique par des inefficiences structurelles concrètes.

La croissance non maîtrisée des effectifs territoriaux illustre ce dysfonctionnement. Le développement de l’intercommunalité a provoqué un « empilement des dépenses de personnel » : entre 2012 et 2022, les intercommunalités ont recruté 112 100 agents, compensé seulement partiellement par une baisse de 38 200 agents dans les communes. La Cour préconise une réduction de 100 000 emplois territoriaux via les départs à la retraite.

De plus, la persistance de régimes de temps de travail dérogatoires à la durée légale de 1 607 heures représente un coût caché. Selon la Cour, harmoniser ces pratiques dégagerait 1,3 milliard d’euros d’économies annuelles.

Par ailleurs, la gestion des ressources humaines demeure trop rigide, avec des grilles salariales inadaptées aux besoins nouveaux. Les analyses de la Cour montrent que l’amélioration de la performance ne passe pas par plus de dépenses, mais par une allocation plus rigoureuse des ressources déjà engagées.