Actuellement, les ménages paient encore autour de 230 euros de frais bancaires par an. La somme est loin d’être marginale à l’échelle d’un budget annuel. Elle se compose d’éléments hétérogènes comme la carte, la tenue de compte, les retraits déplacés, les incidents ou l’assurance des moyens de paiement. Il y a quand même une bonne nouvelle, une partie de cette facture se négocie, s’annule parfois, et la concurrence offre un levier immédiat avec les banques en ligne et autres Fintech pour souvent obtenir mieux.

Négocier ses frais bancaires en résumé

- Les ménages français paient encore environ 230 euros de frais bancaires par an en 2025, avec des hausses concentrées sur la tenue de compte et les retraits hors réseau

- Les frais de carte bancaire et de tenue de compte se négocient facilement avec 30 à 50% de remise sur 12 mois, voire gratuité totale selon le profil client et les contreparties proposées

- Négocier un découvert autorisé plus élevé en échange de domicilier ses revenus peut réduire de moitié les frais d’intérêts annuels

- La facilité de changer de banque (transfert automatique gratuit des prélèvements) renforce votre pouvoir de négociation

Pourquoi la note grimpe encore en 2025

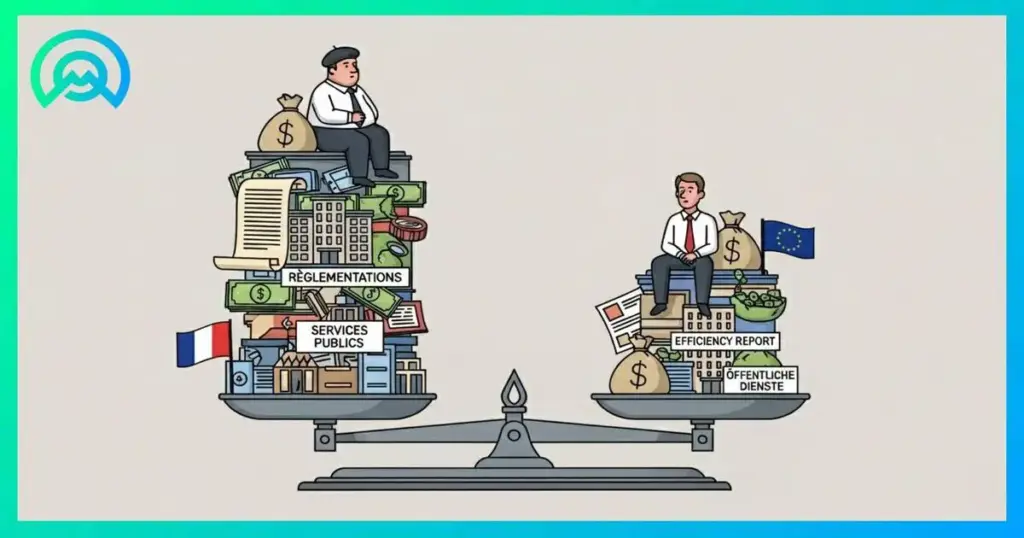

Les hausses se concentrent sur quelques lignes tarifaires qui pèsent lourd sur les profils dits “moyens”. La tenue de compte progresse nettement, souvent au-delà de +5% d’une année sur l’autre. Les cartes renchérissent légèrement, mais ce sont surtout les services associés qui alourdissent l’addition. Les retraits effectués dans un distributeur hors du réseau de la banque coûtent désormais plus d’un euro par opération, une fois les retraits gratuits dépassés. Les paiements et retraits hors zone euro affichent une addition plus salée du fait des marges de change et des frais fixes. Les découverts restent le premier poste de coût, entre agios et commissions diverses. L’écart entre les banques et banques en ligne demeure important, avec des banques toujours gratuites sur certaines lignes tandis que d’autres facturent plus de 200 euros par an pour des services comparables. Cet écart offre une véritable marge de manœuvre lors des négociations.

Ce qui se négocie vraiment

La carte et la tenue de compte se marchandent en priorité. Une remise de 30 à 50% sur douze mois s’obtient fréquemment pour une carte classique, parfois la gratuité sur un an lors d’une ouverture ou d’un rééquipement. La tenue de compte peut être annulée si un niveau d’équipement est atteint ou si des flux réguliers arrivent sur le compte. Les packages méritent d’être analysés en détail, service par service. Le tarif à la carte s’avère souvent inférieur dès lors que certains services ne sont pas utilisés.

Le découvert autorisé se travaille sur deux axes. Le plafond se relève à condition d’un historique propre, ce qui réduit les commissions d’intervention déclenchées par des rejets répétés. Le taux d’agios s’ajuste à la baisse sur les profils jugés rentables par l’établissement. Les rétrocessions après incident se négocient au cas par cas. Une première fois, un remboursement intégral ou partiel des commissions est courant, surtout en présence d’un apport d’épargne ou d’une domiciliation de revenus.

Les frais internationaux offrent une autre piste. Un forfait de retraits gratuits à l’étranger ou une réduction sur la marge de change peut être obtenu contre l’ouverture d’un second compte ou l’activation d’un service payant déjà inclus. Les virements instantanés et les virements émis en agence se discutent, notamment lorsqu’un usage régulier est démontré. Même logique pour les coffres ou services annexes, rarement affichés comme négociables et pourtant traités en geste commercial lors d’un rééquipement global.

Ce qui ne se discute pas car encadré

Certains plafonds sont fixés par la réglementation. Les commissions d’intervention restent limitées pour les particuliers avec un plafond par opération et un plafond mensuel. L’offre spécifique destinée aux clients fragiles est facturée au maximum quelques euros par mois et encadre strictement les frais d’incident sur l’année. Les frais de rejet de prélèvements et de chèques, les frais de comptes inactifs ou certains frais liés aux saisies administratives relèvent de barèmes bornés. Ces cadres ne se négocient pas, mais imposent une transparence qui sert d’argument lorsque des montants supérieurs apparaissent sur un relevé.

Comprendre la mécanique d’attribution du crédit change la discussion

Le cœur de la négociation tient dans l’arbitrage économique réalisé par la banque. Chaque client possède une rentabilité mesurée par les flux, l’encours confié, l’équipement et le risque. Dans le crédit immobilier par exemple, les normes de stabilité financière imposent un taux d’effort maximum et une durée plafonnée, avec une part limitée de dossiers dérogeant aux critères. Dans ce cadre, l’établissement module le prix à partir d’une grille. Les écarts de taux se justifient par la qualité du profil, l’apport, la stabilité du revenu et la relation commerciale globale.

Transposé aux frais du quotidien, ce raisonnement conduit à un échange gagnant. Un client qui domicilie ses revenus, apporte de l’épargne et accepte d’agréger des produits d’assurance rend la relation plus rentable. En retour, des frais s’effacent. L’argumentaire gagne en force avec des preuves de comparaison, un historique sans incident et une vision claire des usages. La banque arbitre entre le coût d’acquisition d’un nouveau client, le risque de churn et le manque à gagner d’une remise. Ce calcul joue en faveur d’une concession, surtout en période de concurrence accrue avec les banques en ligne.

Méthode éprouvée pour faire baisser la facture

Une revue des douze derniers relevés donne la photographie fidèle des usages. Les lignes récurrentes sont isolées. La carte et ses options, la tenue de compte, les retraits déplacés, les virements en agence, l’assurance des moyens de paiement, les incidents. La comparaison externe se bâtit ensuite sur trois profils proches. Un acteur en ligne gratuit sur carte et tenue de compte, une banque traditionnelle modérée, un acteur premium. Les écarts sont notés en euros annuels, pas en pourcentages, afin d’ancrer la discussion sur un gain concret.

Le rendez-vous se prépare avec un objectif simple. Obtenir la suppression de la tenue de compte et 50% de remise sur la carte pendant douze mois, remplacer les retraits payants par un forfait, faire annuler les dernières commissions d’intervention si l’historique le permet. Une contrepartie se propose. Domiciliation intégrale des revenus, apport d’un livret, centralisation de l’assurance habitation ou du PEA. Un plan en deux étapes rassure. Concessions immédiates, puis réexamen dans six mois si les volumes promis sont au rendez-vous.

Le discours reste factuel. Un relevé de comparaison déposé sur la table, un historique propre mis en avant, une relation ancienne rappelée. La demande se formule en euros, pas en “geste commercial” vague. À défaut d’issue, la menace crédible de la mobilité bancaire devient un outil. Elle n’implique pas de formalités lourdes grâce au service d’aide au changement de domiciliation qui gère la redirection des virements et prélèvements. La décision se tranche ensuite sans délai. Accepter l’offre si l’économie est substantielle ou lancer l’ouverture alternative.

Exemples chiffrés

Un compte avec carte classique, tenue de compte à 24 euros, trois retraits déplacés facturés par mois et un incident ponctuel sur l’année. La facture atteint 180 à 210 euros selon les barèmes. Suppression de la tenue de compte, remise de 50% sur la carte pendant douze mois, migration vers un forfait de retraits déplacés intégrés et rétrocession de la commission d’intervention. L’économie annuelle se situe entre 80 et 120 euros. La bascule vers un établissement en ligne entièrement gratuit sur ces lignes peut porter le gain total à plus de 180 euros, hors incidents.

Un profil voyageur hors zone euro avec 2 000 euros de paiements et 500 euros de retraits par an. À 2% de marge de change et 2 euros de frais fixes par retrait, la note dépasse 55 euros. Négocier un package avec marge abaissée à 1% et retraits inclus permet d’économiser une trentaine d’euros, davantage encore si une carte multi-devises est proposée en alternative.

Un profil souvent à découvert autorisé de 250 euros pendant dix jours chaque mois. Des agios annuels supérieurs à 60 euros s’additionnent à plusieurs commissions d’intervention lorsque le plafond est dépassé. Relever le découvert autorisé à 500 euros, couplé à une alerte en temps réel, allège la facture de moitié et évite les commissions. La banque sécurise le risque par la domiciliation des revenus et un seuil d’alerte automatisé. Le client supprime l’essentiel des frais invisibles.

Changer de banque change la donne

La mobilité bancaire a retiré l’argument logistique qui bloquait le passage à l’acte. Les établissements assurent gratuitement la redirection des prélèvements et virements récurrents, préviennent les émetteurs et suivent le calendrier. La perspective d’un départ documenté déclenche souvent une proposition de rétention. Le coût d’acquisition d’un nouveau client pour la banque dépasse largement une remise de carte ou l’annulation d’une année de tenue de compte. Le rapport de force s’équilibre. L’issue la plus rationnelle consiste à capturer la meilleure proposition et à répartir les usages. Les paiements et retraits courants sur une banque gratuite, les opérations spécifiques sur un acteur plus complet si un besoin demeure.

Rappels essentiels pour ne plus payer inutilement

Les frais liés aux incidents bancaires baissent fortement pour les personnes éligibles à l’offre spécifique dite clientèle fragile. Le coût mensuel est plafonné et les commissions d’intervention sont limitées à un niveau bas par opération et par mois. L’accès à cette offre passe par des critères objectifs de fragilité financière. La demande formalisée permet de sécuriser le plafond annuel et d’éviter l’engrenage du découvert non autorisé, beaucoup plus cher que l’autorisé. Les comptes inactifs sont plafonnés en frais. Une simple opération par an évite cette ligne inutile. Les lettres d’information pour compte débiteur, les rejets de prélèvement et les rejets de chèques répondent à des plafonds stricts. Les montants facturés ne peuvent pas dépasser ces limites. Un relevé attentif suffit parfois à récupérer des sommes indûment prélevées.

En cas de blocage persistant, escalader proprement

Le processus de réclamation suit une séquence standard. Un premier échange avec le conseiller, puis un courrier au service clientèle avec pièces à l’appui. Sans réponse dans les délais ou en cas de refus, la médiation bancaire devient l’étape suivante. Ce recours est gratuit, borné dans le temps et vise une solution amiable. La banque communique les coordonnées du médiateur sur les relevés et sur la convention de compte. La saisine ne suspend pas toutes les échéances, mais elle enclenche une révision impartiale du dossier. Pour les professionnels, la médiation du crédit opérée par la Banque de France peut aussi dénouer un refus de financement ou un conflit sur des lignes de trésorerie.

Une check-list pour conclure

Trois étapes bien préparées suffisent pour réussir une négociation bancaire. D’abord, réunir les pièces essentielles : les douze derniers relevés, un tableau comparatif avec d’autres banques et une liste d’objectifs chiffrés. Ensuite, prendre trois engagements concrets : domicilier l’ensemble des revenus, placer une épargne régulière et regrouper une assurance utile. Enfin, formuler trois demandes claires : une réduction exprimée en euros, une contrepartie crédible et un délai court pour obtenir une réponse. L’efficacité repose sur un argument fort : la possibilité réelle de transférer ses comptes vers un concurrent qui applique déjà ces conditions.

La négociation bancaire n’a rien d’exceptionnel. Elle récompense la préparation, valorise la relation et remet le client au cœur de la stratégie de la banque. Les économies obtenues ne se limitent pas à quelques gestes commerciaux ponctuels ; elles deviennent durables lorsque les comptes sont gérés avec méthode et répartis intelligemment entre un établissement gratuit pour les opérations courantes et une banque complète pour les besoins plus spécifiques.