Résumé : comprendre l’évolution de la classe moyenne en France

La fracture sociale s’aggrave en France, avec des conséquences majeures sur l’équilibre de notre société :

Qui est vraiment riche ou pauvre en France ?

- 14,4 % des Français (9,1 millions) vivent sous le seuil de pauvreté

- La majorité des Français se trompe sur sa position sociale : seul 1/4 des plus aisés reconnaît sa richesse

- Le revenu médian s’établit à 2 183 € nets mensuels en 2023

- Vous êtes considéré comme « riche » dès 3 860 € mensuels pour une personne seule

Pourquoi la classe moyenne s’effondre-t-elle ?

- Facteurs économiques structurels : découplage entre productivité (+30 %) et salaires (+16%), hausse de l’inflation qui pénalise davantage les revenus moyens

- Accès au patrimoine compromis : explosion immobilière rendant la propriété inaccessible, couplé à une épargne qui se déprécie face à l’inflation

- Pressions fiscales et sociales : taxation plus lourde pour les classes moyennes, combinée à des revenus trop élevés pour bénéficier des aides sociales

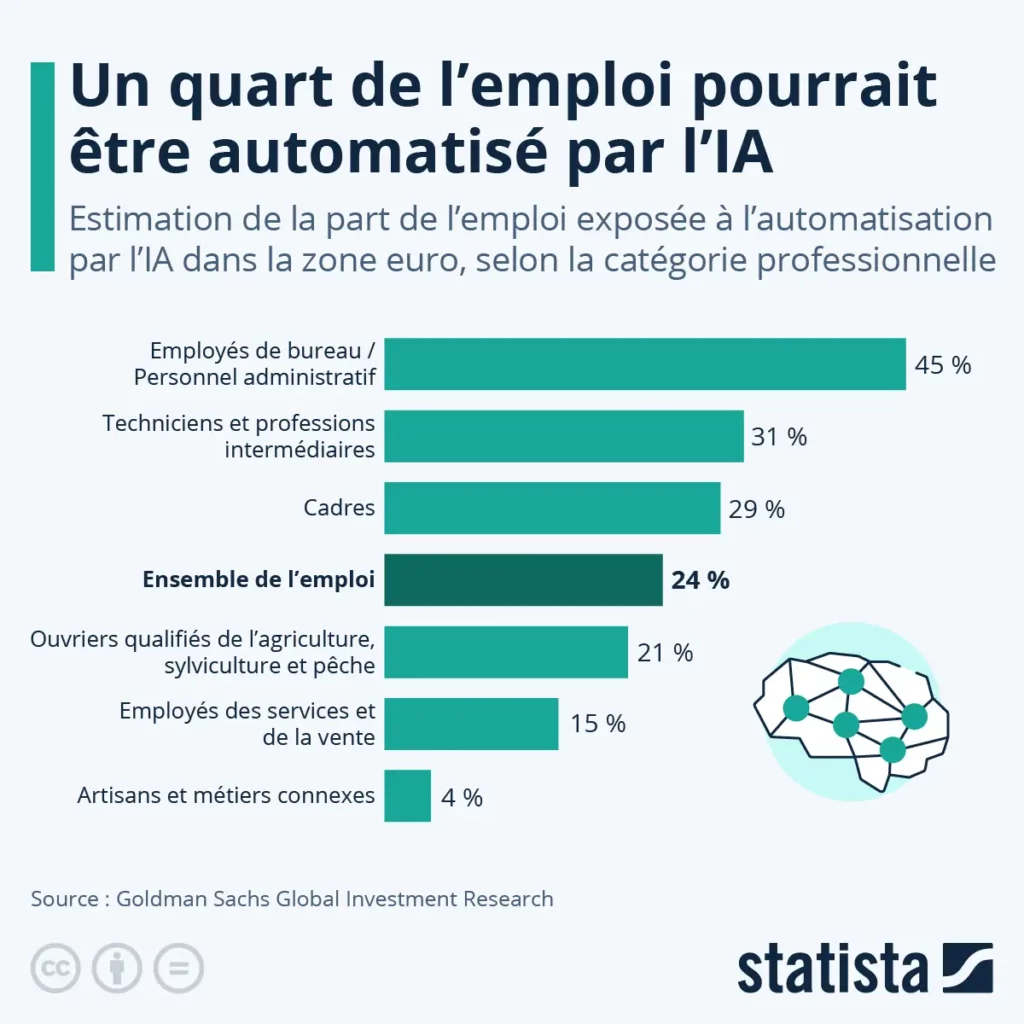

- Mutations technologiques : automatisation menaçant 16 % des emplois, touchant particulièrement les professions intermédiaires

Conséquences alarmantes pour la société française

- Polarisation accélérée : les 10 % les plus fortunés possèdent 47 % du patrimoine total

- Précarité grandissante : 1 Français sur 10 est en situation de précarité énergétique

- Fractures territoriales croissantes entre zones urbaines privilégiées et territoires délaissés

- Décrochage démocratique : perte de confiance dans les institutions chez les classes moyennes fragilisées

Quelles perspectives d’avenir ?

- Enjeu démocratique fondamental : l’avenir de notre modèle social dépend de notre capacité à éviter une société définitivement scindée entre privilégiés et précarisés

- Modèles alternatifs prouvés : les pays nordiques démontrent qu’une classe moyenne robuste peut être maintenue grâce à des politiques adaptées

- Solutions collectives innovantes : émergence des coopératives d’habitants et des communautés énergétiques permettant de mutualiser les ressources

- Stratégies individuelles nécessaires : la diversification patrimoniale devient indispensable pour éviter le déclassement dans un contexte d’érosion du pouvoir d’achat

Classe moyenne : où vous situez-vous réellement ?

La notion de classe moyenne, souvent évoquée dans les débats économiques et sociaux, repose sur une réalité statistique complexe qui reflète des disparités importantes au sein de la population.

La définition floue d’une catégorie essentielle

Premier constat troublant : la classe moyenne n’a pas de définition précise et unanime. Le discours général la présente comme « la population vivant au centre de l’échelle sociale« , une explication bien vague pour une catégorie qui représente le moteur économique du pays.

Ni riche ni pauvre, cette catégorie intermédiaire se caractérise davantage par ce qu’elle n’est pas que par ce qu’elle est. Cette ambiguïté conceptuelle complique considérablement l’analyse de son évolution et de ses perspectives.

Pour comprendre où vous vous situez réellement, trois notions statistiques sont essentielles :

| Le décile | Division de la population en dix parties égales selon le revenu |

| Le revenu médian | En 2023, il s’établissait à 2 183 € net pour une personne seule.Cela signifie que la moitié des Français gagne moins, l’autre moitié plus |

| Le revenu moyen | Obtenu en additionnant tous les revenus déclarés divisés par le nombre de déclarants. En 2024, il atteint environ 2 650 € net mensuels |

Selon les approches, on peut définir la classe moyenne par son niveau de revenu, son patrimoine, ses comportements de consommation, son niveau d’éducation, ou encore son sentiment d’appartenance. Cette multiplicité de critères explique pourquoi les estimations de sa taille varient considérablement selon les études.

Les institutions officielles tentent néanmoins de délimiter statistiquement cette catégorie, avec des résultats divergents :

| Organisme | Définition de la classe moyenne |

| OCDE | Entre 75 % et 200 % du revenu médian national, soit entre 1637 et 4366 euros par mois. Avec cette définition, même un salarié au SMIC appartient à la classe moyenne. |

| INSEE | Entre le 4eme et le 8ème décile, soit entre 1730 et 3480 euros par mois. Avec cette définition, les salariés au SMIC en sont exclus. |

| Observatoire des inégalités | Entre 1500 et 2800 euros net par mois pour une personne seul |

| CREDOC | 50 % des ménages dont le revenu n’appartient ni aux 30 % les plus modestes, ni aux 20 % les plus riches. |

| Économistes | Entre 75 % et 200 % du patrimoine médian. |

Ces divergences méthodologiques ne sont pas anodines : selon les définitions retenues, la classe moyenne représenterait entre 30 % et 70 % de la population française. Cette élasticité statistique reflète la complexité d’une réalité sociale en constante évolution, mais aussi les enjeux politiques liés à la délimitation de cette catégorie centrale dans notre contrat social.

Une cartographie sociale révélatrice

La population française se découpe ainsi :

| 1er décile | 9 570 € annuels | Ménages les plus défavorisés et les catégories modestes |

| 2ème décile | 14 740 € annuels | |

| 3ème décile | 17 850 € annuels | |

| 4ème décile | 20 560 € annuels | Classe moyenne inférieure |

| 5ème décile | 23 040 € annuels | |

| 6ème décile | 25 720 € annuels | |

| 7ème décile | 28 770 € annuels | Classe moyenne véritable |

| 8ème décile | 32 730 € annuels | Classe moyenne supérieure |

| 9ème décile | 38 930 € annuels | Catégories aisées |

| 10ème décile | 68 560 € annuels |

Lecture : les individus dont le niveau de vie est inférieur au 3ème décile, soit les 30 % des individus les plus modestes, disposent d’un niveau de vie moyen inférieur à 17 850 € annuel, et font partie de la catégorie des ménages modestes.

Un constat surprenant : selon ‘l’Observatoire des inégalités’, vous êtes considéré comme « aisé » dès lors que vos revenus mensuels dépassent deux fois le revenu médian, soit 3 860 € de revenus mensuels pour une personne seule, ou 5 790 € pour un couple sans enfant. Pas besoin de gagner 10.000 € par mois (ce que font seulement 2 % des Français) pour entrer dans la catégorie des « riches ».

Cette réalité objective contraste avec la manière dont nous percevons notre propre situation : notre vision de notre statut social est souvent biaisée. Ainsi, parmi les 20 % les plus aisés, seuls un quart reconnaissent leur richesse relative, tandis qu’un tiers des 30 % les plus modestes surestiment leur position dans l’échelle sociale.

Cette confusion des repères sociaux explique pourquoi tant de Français aisés se considèrent comme « classe moyenne », et pourquoi le débat sur la richesse est si émotionnellement chargé.

Méthode de calcul du niveau de vie :

- Additionnez tous les revenus de votre ménage (salaires, revenus fonciers, revenus financiers, prestations sociales)

- Soustrayez les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, CSG, CRDS)

- Divisez ce revenu disponible par le nombre d’unités de consommation (UC) de votre ménage :

- 1 UC pour le premier adulte

- 0,5 UC pour chaque autre personne de 14 ans ou plus

- 0,3 UC pour chaque enfant de moins de 14 ans

Exemple : Un couple avec deux enfants de 8 et 15 ans représente 2,3 UC (1 + 0,5 + 0,5 + 0,3). Avec un revenu disponible de 5 000 € mensuels, leur niveau de vie est de (5000 / 2,3) = 2 174 € par UC, les plaçant légèrement au-dessus de la médiane.

Vous vous demandez où vous vous situez par rapport à la moyenne des Français ? Avec notre ‘Calculateur de niveau de vie’, obtenez une estimation précise de votre niveau de vie en quelques clics. Utilisez-le maintenant pour découvrir où vous vous positionnez réellement sur l’échelle des revenus.

Calculateur de niveau de vie

La richesse subjective : au-delà des chiffres

Les statistiques échouent à capturer une dimension essentielle : le sentiment de richesse ou de pauvreté. Selon le World Happiness Report, la satisfaction financière dépend moins du revenu absolu que de l'environnement social et géographique. Un ménage parisien gagnant 4.000€ mensuels peut se percevoir comme "modeste" dans un quartier aisé, tandis qu'avec 2.500€ en province, on peut se sentir relativement privilégié.

Ce décalage entre position statistique et perception subjective explique pourquoi de nombreux Français appartenant objectivement à la classe moyenne se considèrent comme "défavorisés", phénomène que les sociologues qualifient de "moyennisation du sentiment de pauvreté".

Cette distorsion perceptive amplifie le malaise social et le sentiment de déclassement, même lorsque les indicateurs économiques objectifs ne le justifient pas pleinement.

Le patrimoine, révélateur des fractures sociales

Le patrimoine, plus encore que le revenu, dévoile l'ampleur des inégalités françaises. Sur les 14 041 milliards d'euros de richesse nationale en 2023, la concentration s'accentue dangereusement : les 10 % les plus fortunés détiennent désormais 47 % du patrimoine total (contre 41 % en 2010).

Cette polarisation s'explique principalement par l'explosion des prix immobiliers, qui a creusé un fossé entre propriétaires et non-propriétaires. Pour être considéré comme "riche" patrimonialement, le seuil se situe à 531.000€ : l'équivalent d'un simple appartement de 70m² dans certains quartiers lyonnais, un niveau que 16,9 % des ménages dépassent en 2023 selon l'Observatoire des inégalités. À l'opposé, les 20 % les plus modestes possèdent moins de 4 400 € d'épargne.

Entre ces extrêmes, la classe moyenne patrimoniale (177 000 € à 531 000 €) repose essentiellement sur la propriété immobilière : pour ces ménages situés entre le 4ᵉ et le 9ᵉ décile, la résidence principale représente environ 70 % du patrimoine total.

Cette dépendance à l'immobilier explique pourquoi l'accès à la propriété constitue aujourd'hui le principal vecteur de sécurisation sociale pour la classe moyenne, et pourquoi son inaccessibilité croissante menace directement l'existence même de cette catégorie.

Pourquoi la classe moyenne est menacée de disparition ?

La classe moyenne française, longtemps considérée comme le socle de notre modèle social, subit aujourd'hui une pression constante qui menace son existence même. Nous assistons à une polarisation inquiétante de la société : d'un côté, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté (14,4 % de la population), tandis que 4,7 millions sont considérées comme riches (7,4 %). Entre ces deux extrêmes, la classe moyenne voit son espace vital se réduire inexorablement.

Cette érosion se traduit au quotidien pour des millions de Français, pris dans un étau financier qui ne cesse de se resserrer. Ils souffrent d'une double peine : leurs revenus sont trop élevés pour bénéficier des aides sociales, mais trop faibles pour investir et développer leur patrimoine.

Souvent, ils manquent de moyens pour accéder à la propriété immobilière et se voient exclus des dispositifs comme les prêts à taux zéro ou les aides à la rénovation. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais résulte de multiples facteurs économiques, sociaux et politiques qui, combinés, accélèrent le déclin de cette catégorie sociale autrefois prospère.

Les causes de l'érosion

L’affaiblissement de la classe moyenne française s’explique par une combinaison de facteurs qui, ensemble, forment un véritable étau économique et social.

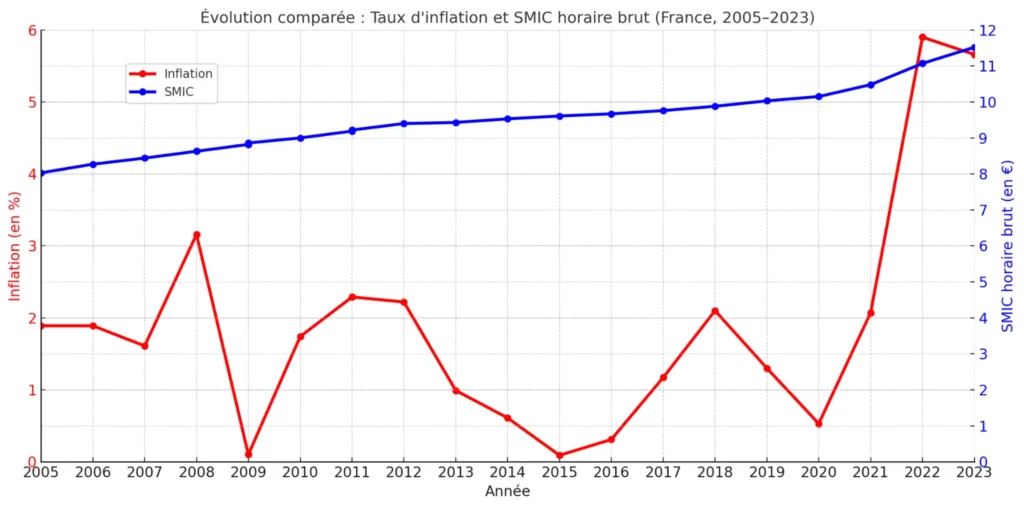

1. L'inflation comme impôt caché

L'inflation agit comme un impôt invisible qui frappe particulièrement la classe moyenne, bénéficiant de moins de mesures de protection que les bas salaires. Comme l'illustre le graphique, la flambée inflationniste de 2021-2023 a créé un déséquilibre majeur : tandis que le SMIC a été revalorisé de 20 % depuis 2019, le salaire médian n'a progressé que de 7,9 % durant cette période, creusant l'écart entre les bas salaires protégés et la classe moyenne.

Cet affaiblissement progressif du pouvoir d'achat se traduit par une précarisation croissante : 62 % des ménages modestes sont dans l'incapacité de faire face à une dépense imprévue de 1 000 €. Dans le même registre, 56 % ne peuvent remplacer un meuble devenu inutilisable, et un quart d’entre eux se prive sur des postes essentiels comme l’alimentation ou le chauffage.

Plus alarmant, cette précarité gagne désormais les franges inférieures de la classe moyenne, créant un effet de contagion sociale ascendant qui menace la stabilité de cette catégorie autrefois préservée.

2. Le découplage entre productivité et salaires

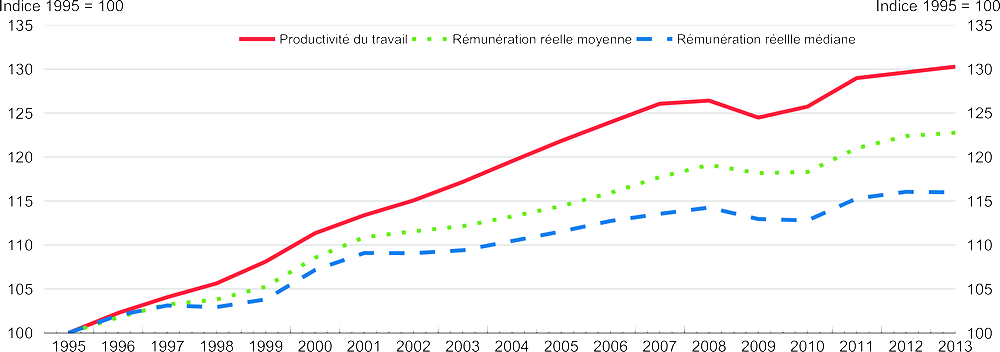

Le découplage progressif entre la productivité du travail et les rémunérations constitue une réalité économique observable depuis plusieurs décennies. Comme l'illustre le graphique, alors que la productivité a augmenté de 30 % entre 1995 et 2013, les salaires réels médians n'ont progressé que de 16 %.

Ce phénomène signifie concrètement que les travailleurs français produisent davantage de richesse pour un gain salarial proportionnellement moindre. Les fruits de cette productivité accrue sont majoritairement captés par le capital plutôt que redistribués sous forme de salaires, contribuant directement à la compression de la classe moyenne.

Cette tendance affecte particulièrement les premiers déciles de revenus, pour qui chaque euro compte dans l'équilibre budgétaire mensuel et qui voient leur marge de manœuvre financière se réduire.

À l'inverse, les catégories aisées, disposant de revenus plus conséquents, ressentent moins l'impact de cette stagnation relative des salaires. Leur niveau de rémunération leur permet de maintenir à la fois leur niveau de vie et leur capacité d'épargne.

Ce déséquilibre contribue considérablement à l'accroissement des écarts de revenus et participe à la fragilisation progressive de la classe moyenne française.

3. Un logement de plus en plus inaccessible

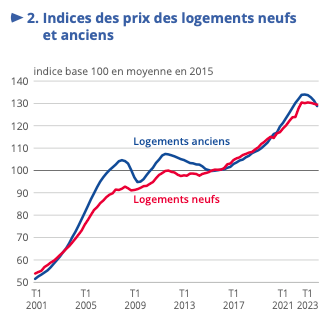

L'accès à la propriété, autrefois marqueur d'appartenance à la classe moyenne, se transforme en privilège réservé aux plus aisés.

Les chiffres de l'INSEE (2024) sont sans appel : le nombre d'années de revenus nécessaires pour acheter un logement a bondi de plus de 50 % entre 1999 et 2023, conséquence directe de l'explosion des prix immobiliers et de la récente hausse des taux d'intérêt.

Cette fracture immobilière creuse inexorablement les inégalités : 87 % des ménages riches sont propriétaires contre seulement 58 % des autres ménages (Observatoire des inégalités, 2024). L'écart se manifeste également dans la qualité de vie, les ménages aisés disposant en moyenne de 50 % de surface habitable supplémentaire.

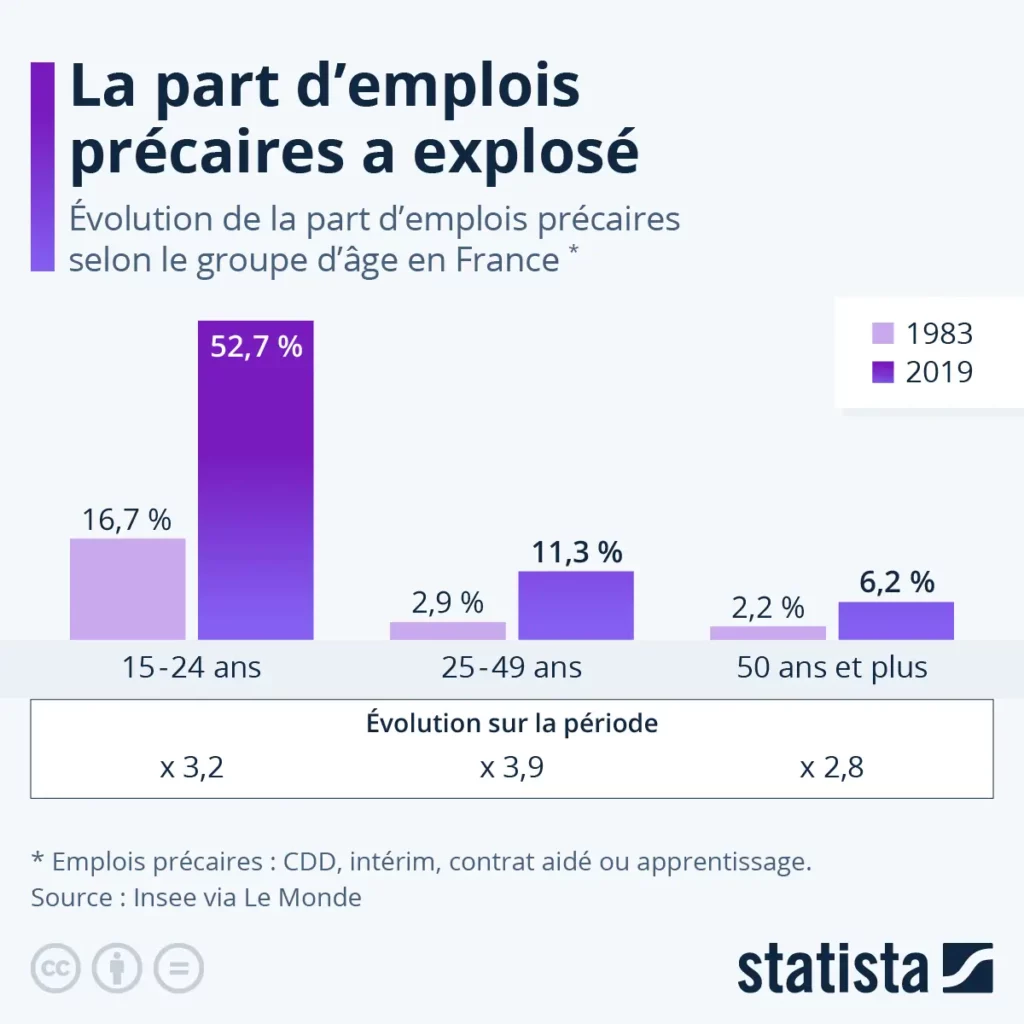

Pour la majorité des Français, la résidence principale représente désormais l'intégralité du patrimoine, dans les cas où l’accession à la propriété est possible. Quant aux jeunes actifs, fragilisés par la précarité de l’emploi, leur espoir de devenir propriétaires s’amenuise d’année en année.

Ce phénomène constitue l'un des principaux mécanismes de reproduction et d'amplification des inégalités sociales.

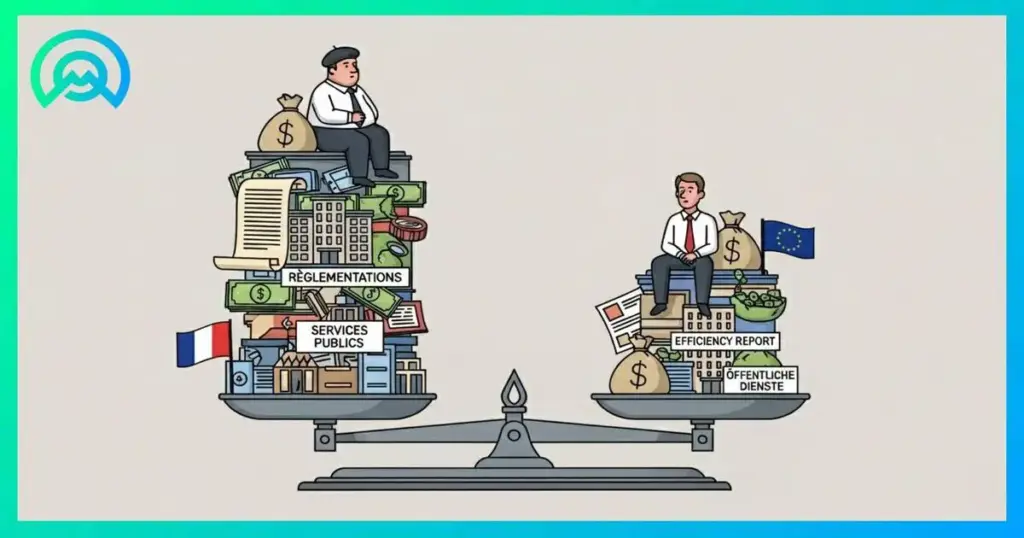

4. Une fiscalité désavantageuse

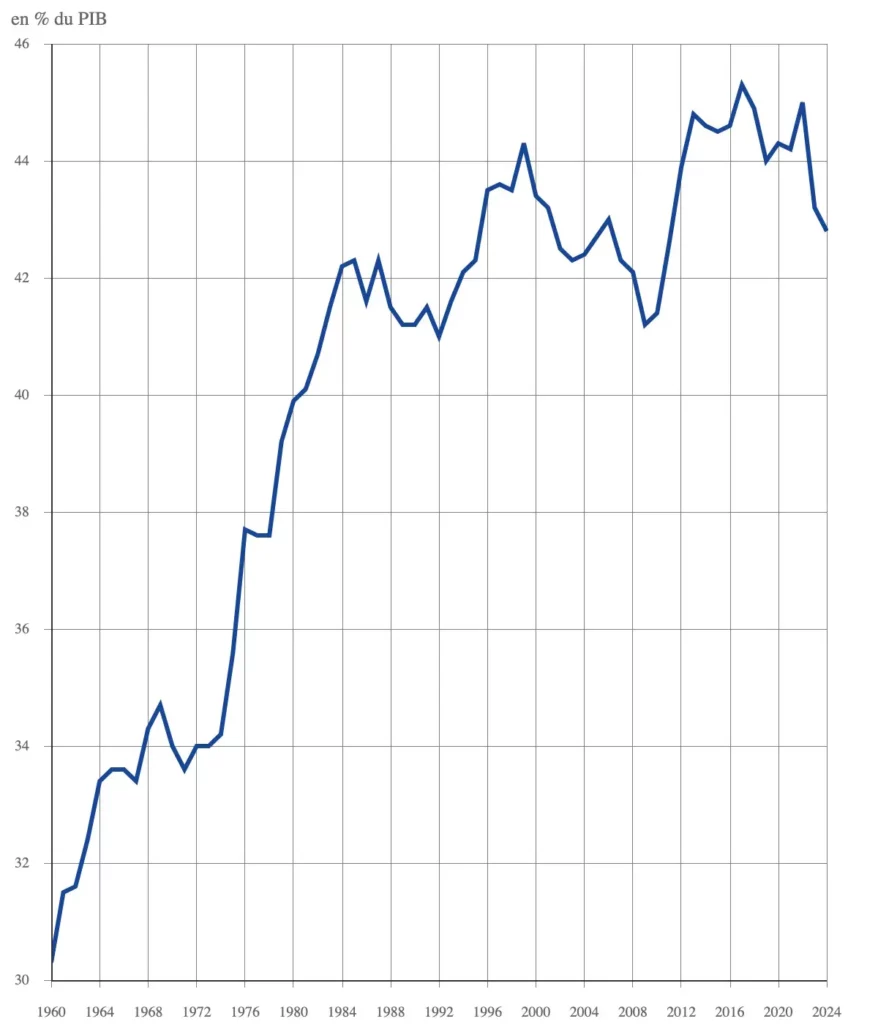

Taux de prélèvements obligatoires rapportés au produit intérieur brut

La classe moyenne demeure le principal contributeur fiscal malgré les promesses politiques d'allègement.

L'engagement pris en 2022 par Emmanuel Macron de soulager "ceux qui injustement paient tout et ne reçoivent jamais rien" s'est traduit par une réalité bien différente : les recettes de l'impôt sur le revenu ont bondi de 86 à 120 milliards d'euros en deux ans, tandis que de nouvelles taxes se profilent dans la loi de finances 2025.

Cette pression fiscale croissante, concentrée sur les revenus moyens, accentue le sentiment d'injustice et la baisse progressive du pouvoir d'achat de cette catégorie sociale.

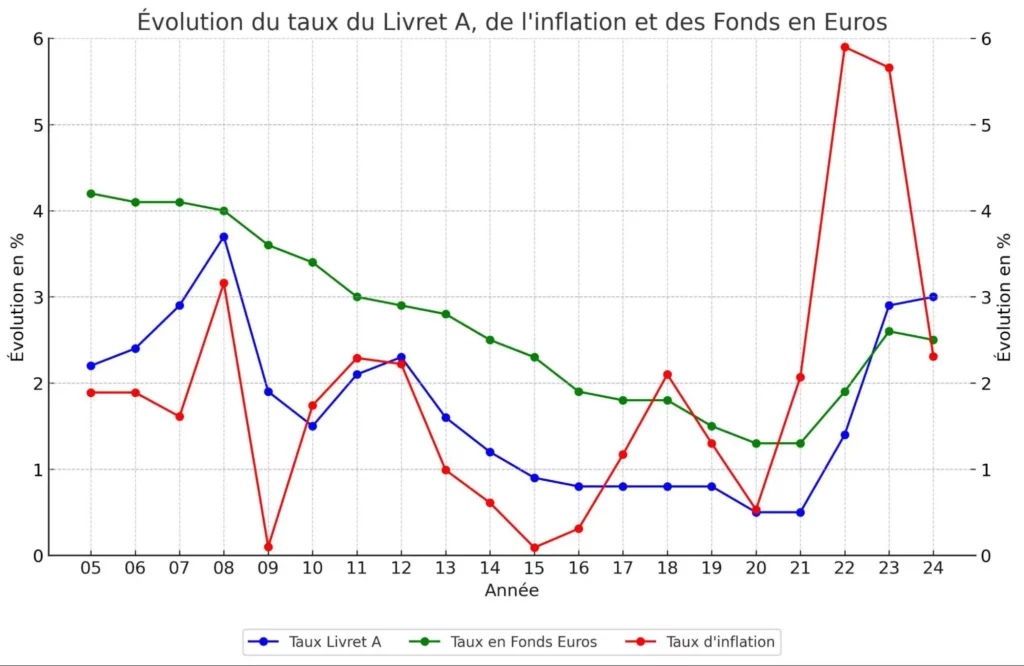

5. Une épargne qui se déprécie

L'épargne de précaution des classes moyennes, principalement placée sur des produits bancaires sécurisés pourtant garantis par l'État, subit une dépréciation silencieuse mais dévastatrice. L'exemple est frappant : 1.000 euros placés sur un Livret A en janvier 2022 ont généré 126 euros d'intérêts jusqu'en janvier 2025, mais l'inflation cumulée sur cette période (12,1 %) réduit le gain réel à seulement 67 centimes.

Ce phénomène touche également les fonds euros des contrats d’assurance-vie, autrefois pilier de l'épargne des classes moyennes. Comme le montre le graphique, les rendements des fonds euros en assurance vie ont connu une érosion constante, passant d'environ 4,2 % en 2005 à moins de 2,5 % en 2024.

Ces placements, qui offraient jadis une performance substantielle permettant de développer un patrimoine sur le long terme, ne parviennent désormais qu'à compenser la hausse des prix dans le meilleur des cas, voire entraîner des pertes réelles durant les périodes de forte inflation, comme ce fut le cas après la crise du Covid en 2022-2023.

Pendant ce temps, les revenus du patrimoine des plus aisés ont surperformé l'inflation avec des progressions de +7 % en 2022 et +16 % en 2023 (Observatoire des inégalités).

Cette divergence entre l'épargne populaire qui stagne et les actifs des plus fortunés qui s'apprécient constitue un puissant mécanisme d'amplification des inégalités patrimoniales, creusant davantage le fossé entre classes moyennes et catégories supérieures.

6. La révolution numérique et l'automatisation

La transformation numérique menace directement le cœur de la classe moyenne traditionnelle. D'après France Stratégie, 16 % des emplois français présentent un risque élevé d'automatisation d'ici 2030, ciblant particulièrement les professions intermédiaires administratives et commerciales qui constituaient jusqu'alors l'épine dorsale de cette catégorie sociale.

Cette révolution technologique divise inexorablement le marché du travail entre emplois hautement qualifiés bien rémunérés et postes de service à faible valeur ajoutée, comprimant l'espace des métiers intermédiaires. Si elle crée de nouvelles opportunités, elle exige des compétences techniques spécifiques que tous ne peuvent acquérir, accélérant ainsi le processus d'extinction de la classe moyenne et renforçant la fracture sociale entre "gagnants" et "perdants" de la numérisation.

La progression inquiétante de la pauvreté

En France, comme dans la plupart des pays européens, on définit le seuil de pauvreté, à 40 %, 50 % ou 60 % du niveau de vie médian de la population. En 2023, ce seuil correspond à un revenu disponible de 873 €, 1091 € ou 1 309 € mensuels pour une personne vivant seule selon la définition utilisée.

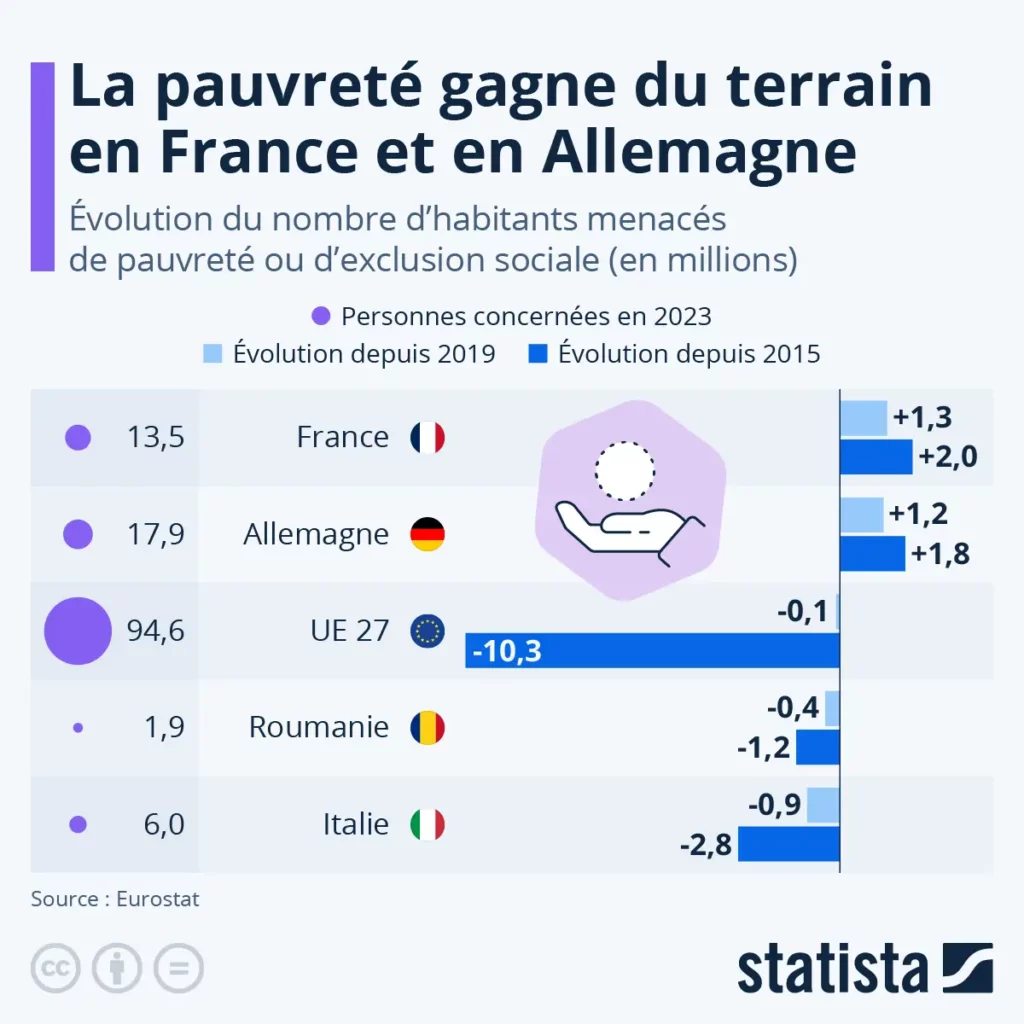

Derrière ces chiffres se cache une réalité brutale : pendant que la classe moyenne se désagrège, le nombre de Français vivant sous le seuil de pauvreté le plus couramment utilisé (60 % du médian) a augmenté de 1,4 million en vingt ans. Aujourd'hui, 9,1 millions de personnes (14,4 % de la population) survivent avec moins que ce minimum considéré comme décent.

Plus inquiétant encore, le niveau de vie des plus démunis stagne dramatiquement, n'augmentant que de 60€ en vingt ans (de 772€ à 832€ mensuels). Au-delà de cette pauvreté monétaire, 13,6 % des Français subissent des privations matérielles concrètes en 2023, comme l'impossibilité de chauffer leur logement ou d'acheter des vêtements neufs. Cette détérioration progressive redessine profondément le paysage social français.

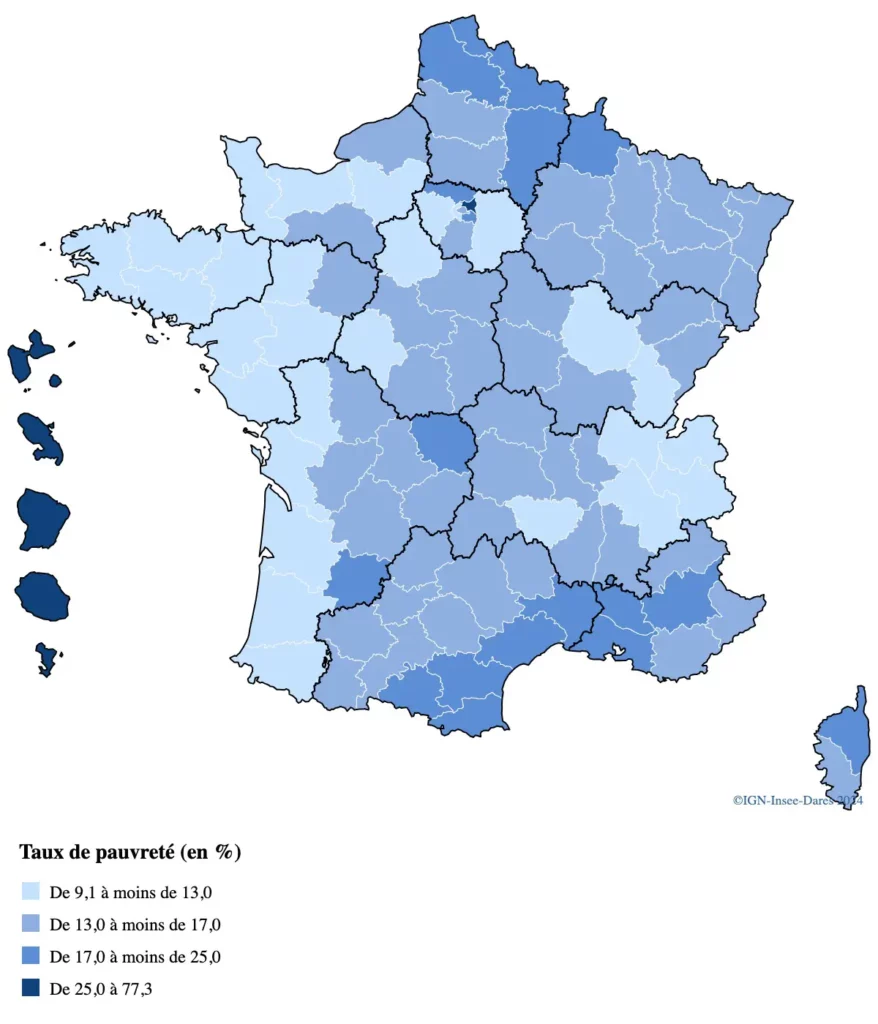

Les fractures territoriales de la pauvreté

La pauvreté en France met en lumière de profondes fractures géographiques. Les DOM affichent des taux critiques (La Réunion 36,1 %, Guyane 53 %, Mayotte 77 %), tandis qu'en métropole, la précarité se concentre dans certaines zones urbaines comme Aubervilliers (42 %), le 3ème arrondissement de Marseille (52 %) et la Seine-Saint-Denis (28 %). À Paris, les arrondissements nord-est (18ème, 19ème, 20ème) abritent 100 000 pauvres, à quelques stations de métro des quartiers les plus aisés.

Cette ségrégation spatiale s'accompagne d'inégalités éducatives (44 % des habitants des quartiers pauvres sans diplôme contre 14 % dans les quartiers aisés) et de disparités dans l'accès à la propriété (80 % de locataires dans les zones défavorisées). Les grandes villes concentrent ces contrastes, tandis que les espaces périurbains présentent des profils plus homogènes.

Travailleurs pauvres et populations vulnérables

L'emploi ne protège plus de la précarité : 1,1 million de travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté, touchant particulièrement les ouvriers (7,3 %) et employés (6,4 %), trois fois plus que les cadres. Le déficit de qualification constitue un facteur déterminant, 81 % des personnes pauvres n'ayant pas dépassé le baccalauréat.

Certains groupes sont particulièrement exposés à la précarité : le taux de pauvreté atteint 18,8 % chez les immigrés, et grimpe à 23,6 % pour les personnes originaires du Maghreb, soit un niveau trois fois supérieur à celui des personnes nées en France. Par ailleurs, une personne en situation de handicap sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, subissant une double exclusion, à la fois sociale et économique.

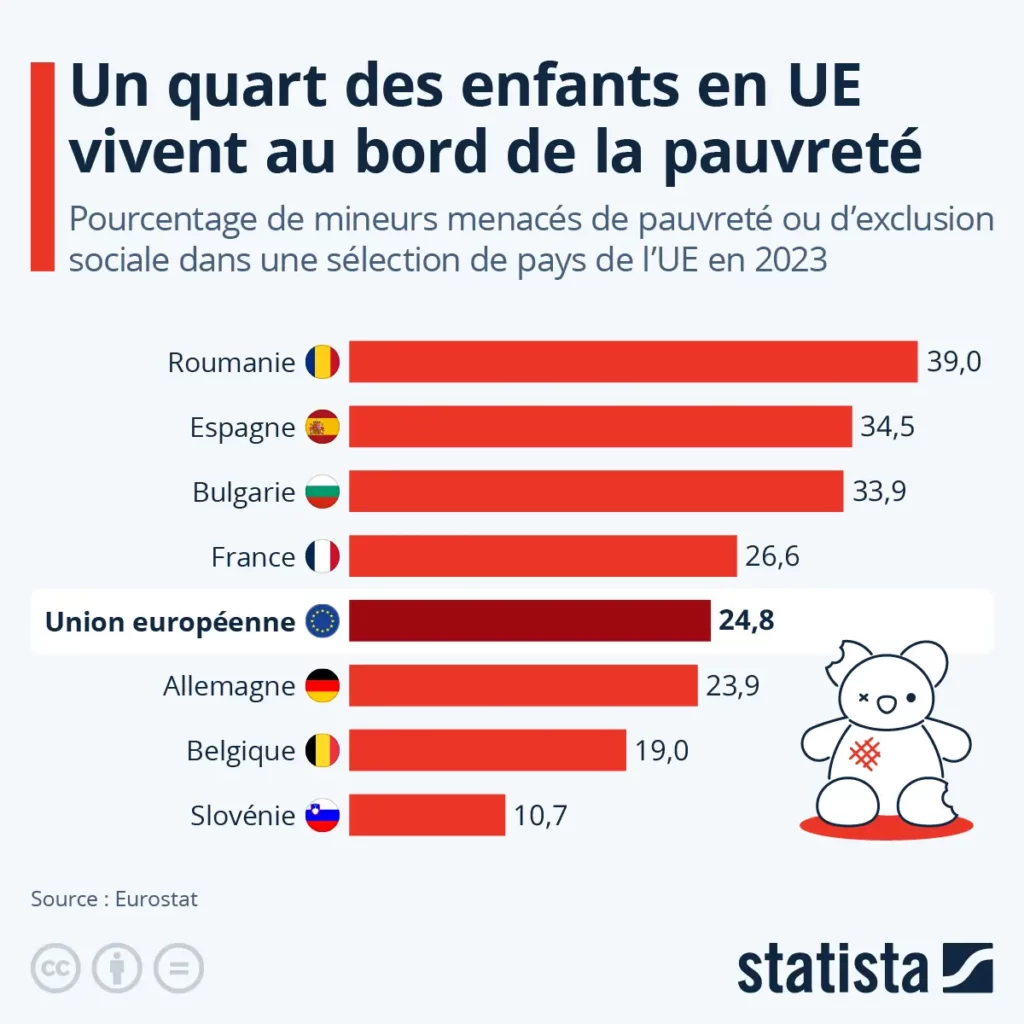

Les enfants et les jeunes, premières victimes en ligne de mire

Cette progression de la pauvreté ne touche pas uniformément la population. Les jeunes sont particulièrement vulnérables, avec 11,4 % des enfants et 10 % des 18-29 ans vivant sous le seuil de pauvreté. 52,7 % des 15-24 ans seraient contraints d’occuper un emploi précaire, contre 6,2 % pour les personnes âgées de 50 ans et plus..

Plus alarmant encore, 26,6 % des mineurs en France sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, un taux supérieur à la moyenne européenne (24,8 %) et nettement plus élevé que celui de pays voisins comme la Belgique (19 %).

Cette vulnérabilité des plus jeunes est souvent liée à la situation familiale : les familles monoparentales (19,2 %) et les célibataires (12,8 %) sont deux fois plus touchés que les couples (5,6 %).

L'extrême précarité

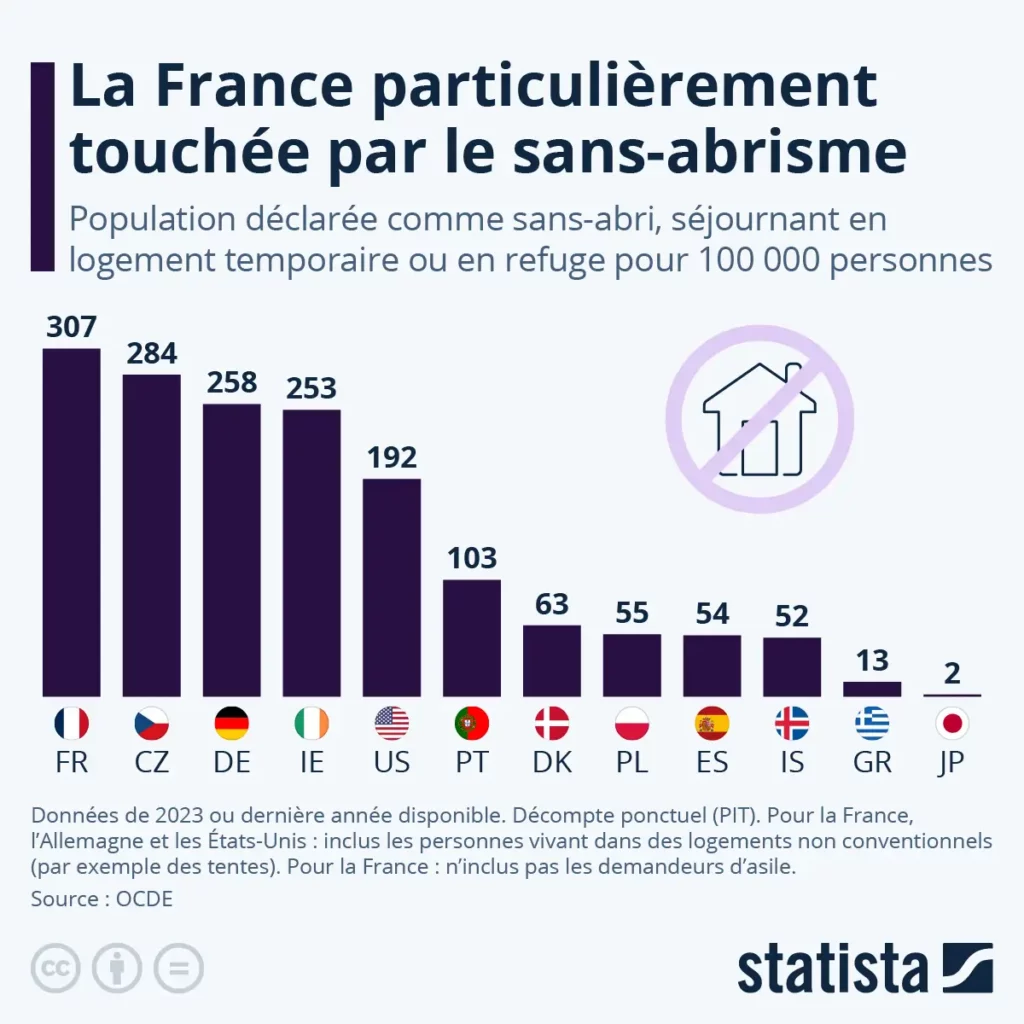

L'extrême misère persiste également : 330 000 personnes n'ont pas de domicile et vivent à la rue, à l'hôtel social ou en centre d'hébergement. Cette situation place la France en tête des pays développés en matière de sans-abrisme, avec 307 personnes sans domicile pour 100 000 habitants.

Cette première place révèle l'échec des politiques de logement françaises. Malgré l'augmentation des capacités d'accueil, les centres restent saturés, notamment à cause des restrictions d'accès au travail pour les étrangers. Le contraste avec le Japon (2 sans-abri pour 100 000 habitants) prouve qu'une autre approche est possible.

La concentration croissante des richesses

À l'autre extrémité de l'échelle sociale, la concentration des richesses s'accélère. Selon l'Observatoire des inégalités, le seuil de richesse est fixé à 3 860€ mensuels après impôts pour une personne seule (données 2024). Bien que le nombre de personnes riches ait diminué en 10 ans, celles-ci sont devenues plus riches : la moitié d'entre elles ont un niveau de vie supérieur à 1,28 fois le seuil de richesse en 2021, contre 1,26 fois en 2011.

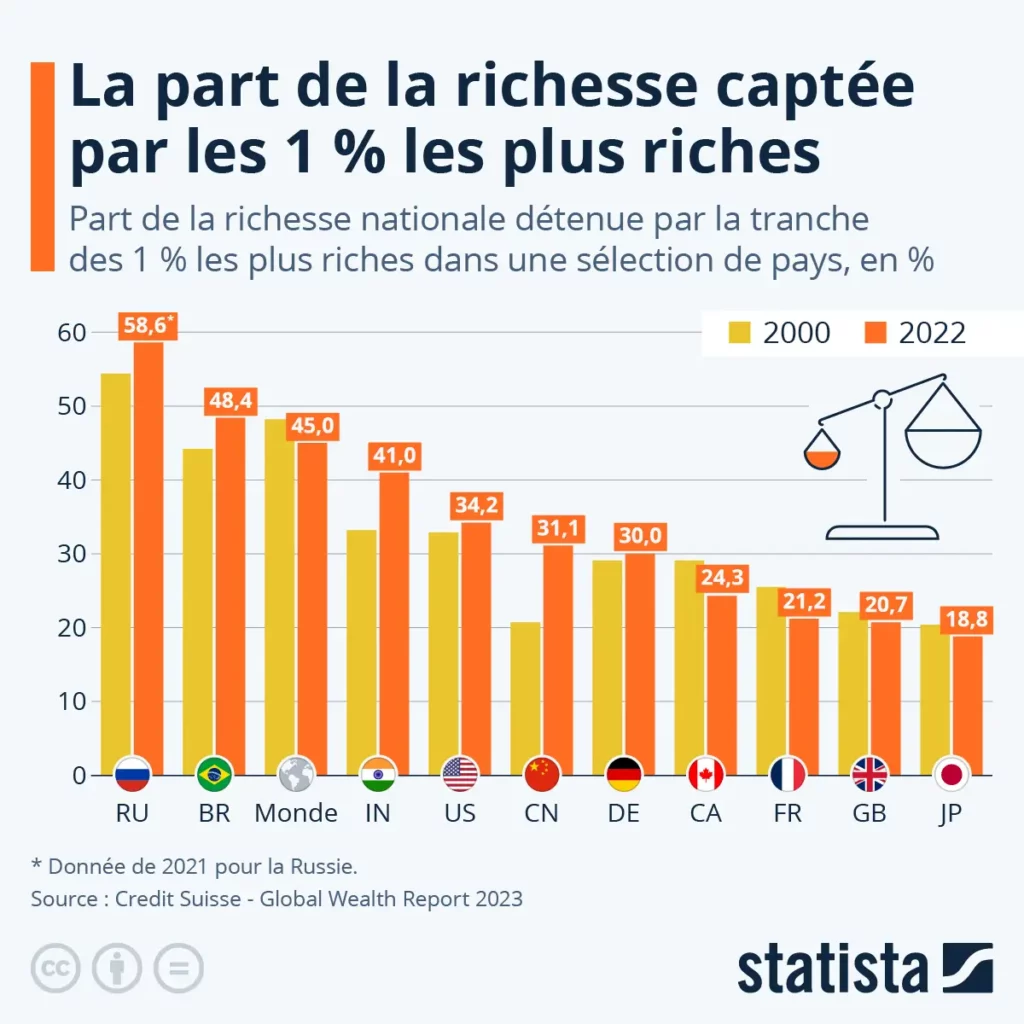

Le 1 % le plus riche capte désormais 21,2 % des richesses nationales et 12,7 % de l'ensemble des revenus, contre 7,7 % au début des années 1980. Plus frappant encore, les 10 % les plus fortunés possèdent 47 % du patrimoine total, une proportion qui a augmenté de 6 points depuis 2010.

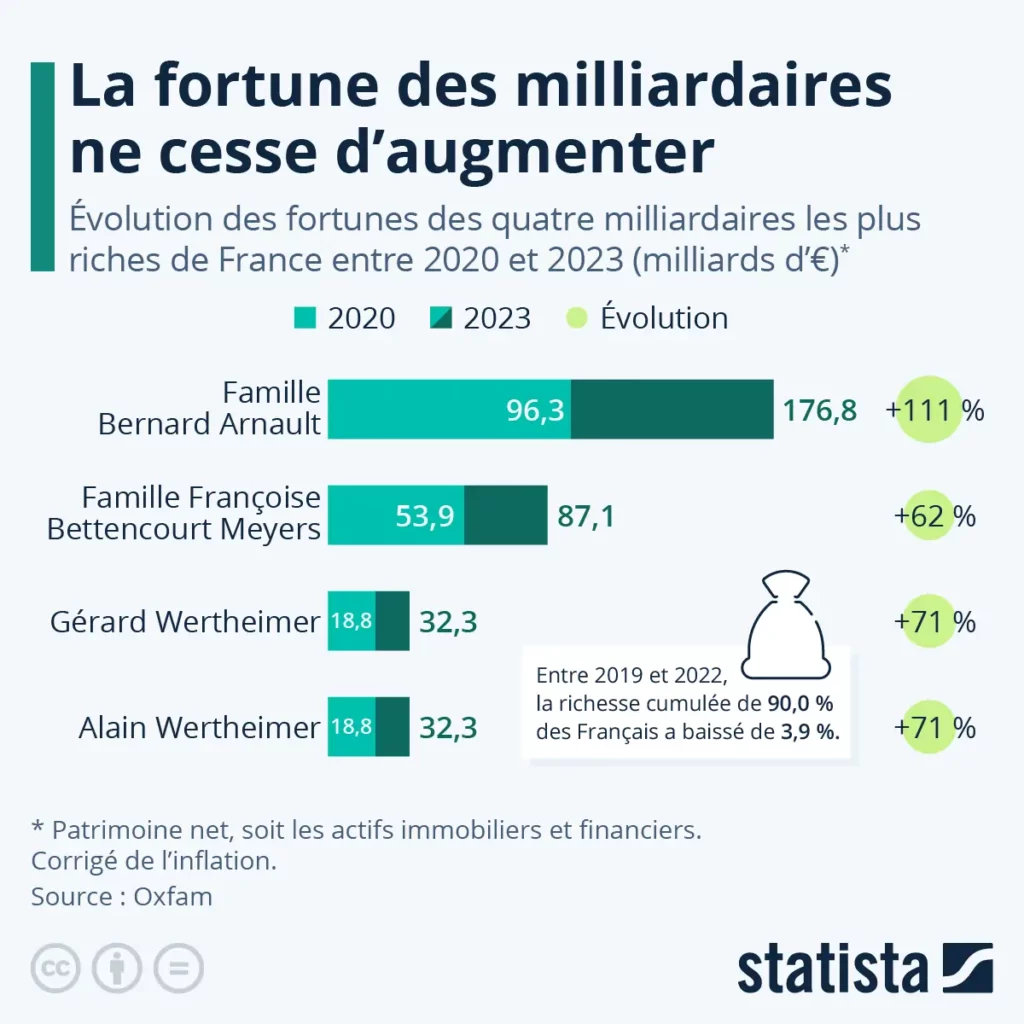

Les 500 plus grandes fortunes professionnelles ont vu leur patrimoine décupler en 20 ans, passant de 124 milliards d'euros en 2003 à 1 170 milliards en 2023. La famille de Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, a vu sa fortune évoluer de +111 % entre 2020 et 2023, et possède actuellement à elle seule 203 milliards d'euros, soit l'équivalent de la valeur de l'ensemble des logements de Marseille et de Nantes.

| Quartier / Région | Salaire requis pour faire partie des 10 % les plus riches |

| Gironde | 3 439 € |

| Paris intra-muros | 6 000 € |

| 7ème arrondissement de Paris | 12 400 € |

| Quartier “Gros caillou” de Paris | 22 000 € |

Cette concentration extrême des richesses réduit mécaniquement l'espace économique et social occupé par la classe moyenne. Elle se manifeste également par une ségrégation spatiale croissante : la richesse se concentre dans l'ouest parisien, à Neuilly-sur-Seine et dans certaines zones privilégiées de province comme les communes proches de la frontière suisse.

Le cercle vicieux du déclassement : conséquences politiques et sociales

La fragilisation de la classe moyenne ne se traduit pas uniquement par des difficultés matérielles mais ébranle également la cohésion sociale française.

Les conséquences du déclassement : un enjeu démocratique majeur

Les données du Rapport Annuel sur l'État de la France en 2024 révèlent une corrélation inquiétante : plus le pouvoir d'achat d'un citoyen est contraint, moins il croit en la supériorité du modèle démocratique. Cette perte de confiance est particulièrement marquée chez ceux qui se situaient autrefois au cœur de la classe moyenne et qui se sentent aujourd'hui menacés de déclassement.

Cette dynamique crée un cercle vicieux : l'affaiblissement économique de la classe moyenne, traditionnellement pilier de la stabilité sociale et politique, fragilise le système démocratique qui, à son tour, peine à produire des politiques capables de protéger cette même classe moyenne. Si cette tendance se poursuit, c'est l'équilibre même de notre société qui pourrait être remis en question, avec une séparation croissante entre une minorité privilégiée et une majorité précarisée.

Le cercle vicieux du déclassement

Si on avance dans le temps avec les tendances actuelles, les projections sont inquiétantes : dans 15 ans, la France pourrait se retrouver avec une population majoritairement pauvre et dépendante de l'État, sans espoir de progression, dominée par une élite bourgeoise et une infime minorité (2 %) de très riches.

Un des facteurs majeurs contribuant au processus de déclassement de la classe moyenne est la hausse spectaculaire des prix de l'énergie depuis 2021.

En 2022, la précarité énergétique touchait 10,7 % de la population française, soit un Français sur dix incapable de maintenir une température adéquate dans son logement. Plus alarmant encore, ce taux grimpe à 23,5 % parmi les personnes vivant sous le seuil de pauvreté.

Cette précarité énergétique constitue donc un puissant mécanisme d'accélération du déclassement social, transformant ce qui était autrefois un confort minimal (se chauffer correctement) en un luxe inaccessible pour une part croissante de la population.

Ce phénomène illustre parfaitement comment des facteurs externes, tels que la hausse des prix de l'énergie, peuvent rapidement faire basculer des ménages de la classe moyenne vers la précarité, renforçant la polarisation sociale que nous observons.

Conclusion

La question "Êtes-vous riches ou pauvres ?" s'inscrit dans un paysage social français où la classe moyenne, pilier historique de notre société, s'érode inexorablement sous la pression de multiples facteurs économiques.

La fragilisation de la classe moyenne représente un enjeu démocratique fondamental, créant un lien inquiétant entre précarisation économique et désaffection envers nos institutions. Alors que 51 % des citoyens considèrent désormais qu'un pouvoir fort constituerait une réponse adaptée aux défis actuels, des alternatives existent.

L'expérience des pays nordiques prouve qu'une classe moyenne robuste peut se maintenir par des efforts combinés, notamment via des structures collectives comme les coopératives d'habitants qui réinventent les notions mêmes de richesse et de prospérité.

Pour vous, personnellement, la réponse à la question "suis-je riche ou pauvre ?" implique une compréhension lucide de votre situation et l'adoption de stratégies adaptées.

Dans un contexte où l'épargne traditionnelle se déprécie et où l'accès à la propriété devient un privilège, la diversification patrimoniale apparaît comme une nécessité pour préserver votre niveau de vie.

La classe moyenne garde une marge de manœuvre entre ascension sociale et déclassement, mais c'est notre capacité collective à réinventer notre modèle social qui déterminera si la France de demain sera une société équilibrée ou définitivement scindée entre une minorité privilégiée et une majorité précarisée.

Source

- Évolution de la productivité du travail et de la rémunération

- Indices des prix des logements neufs et anciens

- Taux de prélèvements obligatoires rapportés au produit intérieur brut

- Un quart de l’emploi pourrait être automatisé par l’IA

- Taux de pauvreté par département en 2021

- La part d'emplois précaires a explosé en 30 ans

- Un quart des enfants dans l'Union européenne vivent au bord de la pauvreté

- La France particulièrement touchée par le sans-abrisme

- Inégalités : 1 % de la population mondiale possède près de la moitié des richesses

- La fortune des milliardaires ne cesse d'augmenter

- La pauvreté gagne du terrain en France et en Allemagne

- La pauvreté énergétique touche un Français sur dix